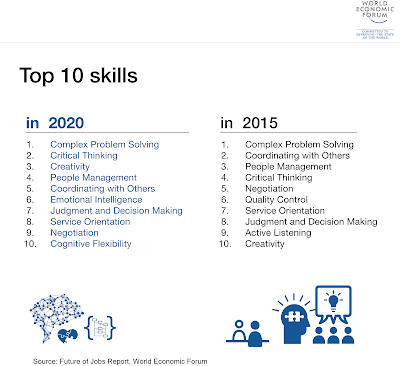

В Сети появился список самых востребованных работодателями навыков в 2015 году и прогноз на 2020 с последнего форума в Давосе. Выглядит он так (без комментариев с моей стороны, кроме ссылки на КОРНИ-сайт):

Научись онтокритике, чтобы перенаучиться жить

Неграмотными в 21-м веке будут не те, кто не могут читать и писать, а те, кто не смогут научаться, от(раз)учаться и перенаучаться. Элвин Тоффлер

Поиск по этому блогу

Показаны сообщения с ярлыком критическое общество. Показать все сообщения

Показаны сообщения с ярлыком критическое общество. Показать все сообщения

2015-12-21

Как это — быть рационалистом в России

«Люди часто не замечают явных противоречий»

Тимур Аникин, 21 декабря 2015

Вячеслав Матюхин, 30 лет

Образование: МГУ, механико-математический факультет

Любимое умение:Мыслить критически

Работа: владелец антикафе «Кочерга» (о котором читайте ниже).

Как улучшить своё мышление и стать более рациональным? Если вас это интересует, вы не одиноки: есть люди, которые всерьез увлечены оптимизацией мышления. Смартия пообщалась с одним из участников московского клуба LessWrong, который этой осенью открыл уникальное рационалистское антикафе «Кочерга».

Кто такой Вячеслав Матюхин?

- Фанат математики и программирования (первый компьютер получил в 8 лет, первый x386 — в 10).

- С 2006 по 2012 — ведущий разработчик в проекте «Яндекс.Поиск по блогам» (рейтинг блогов Рунета, Топ записей, другие рейтинги), после сворачивания проекта работал в Яндексе над другими задачами до ноября 2015.

- Автор проекта Questhub (заморожен).

- Соорганизатор встреч московского клуба LessWrong (далее по тексту — LW).

— А что это вообще такое — «рациональность»?

LessWrong на русском

Сайт, посвященный преодолению когнитивных искажений. Переводы текстов рационалиста Элиезера Юдковского, пишущего под псевдонимом LessWrong.

— Рациональность — это способность принимать самые лучшие решения в любой ситуации. Но ситуаций слишком много, чтобы иметь простой универсальный ответ. Поэтому мы изучаем механизмы принятия решений, логику, когнитивную психологию и прочие сопутствующие вещи.

Бывает, что ты принимаешь правильное решение, но при этом понятия не имеешь как именно устроено принятие решений. Такой навык часто вырабатывается у бизнесменов, политиков — людей, которые быстро и четко понимают, какие решения были хорошими, а какие — плохими. Это то, что мы называем «инструментальной рациональностью». Она часто бывает неявной — случайной, стихийной, но это не значит, что ее нельзя изучать систематически.

Выделяют еще другой вид, эпистемическую рациональность, — то, насколько у человека корректная «карта мира» и насколько правильные предсказания он может делать. Скажем, книга Элиезера Юдковски «Гарри Поттер и методы рациональности»— это замечательный пример: человек думал, как ему лучше протащить рациональность в массы, и аналитически пришел к выводу, что надо написать фанфик про Гарри Поттера. И почему-то это сработало!

Мы в LW занимаемся в основном развитием эпистемической рациональности, про инструментальную тоже стараемся не забывать.

А мой любимый ответ на вопрос «что это такое?» связан с одним из определений интеллекта. Таким: интеллект — это мера способности взяться за новую, незнакомую задачу в незнакомой области, и выполнить ее лучше среднего. Если существуют универсальные навыки, улучшающие эту способность (независимо от конкретной области), то мы хотели бы их найти. Это и будет «дистиллированная» рациональность, наша миссия — до неё добраться, объяснить и распространить как можно шире.

Для примера: когда я учился на мехмате, то часто слышал, что мехмат не учит чему-то конкретному, он учит, как учиться. Вообще, высшее образование часто так устроено — ты получаешь много опыта про то, как эффективно что-то делать, как иметь здравый смысл, как строить модели окружающего тебя мира. И этот навык, вроде, переносимый: мы можем посмотреть статистику и увидеть, что люди с высшим образованием обычно эффективнее в разных жизненных ситуациях. Значит, пять лет высшего образования дают людям какие-то переносимые навыки про здравый смысл (не всегда, но в среднем — дают).

— Попробуем представить, как это работает на практике. Что делает рационалист, когда упирается в проблему, или, как ты говоришь «оказывается в замешательстве»?

— Первое — надо спросить себя, не аргументируешь ли ты за одну из «сторон». Когда задаешься проблемой, значит, у тебя вероятно есть какая-то идея решения, и если это решение тебя интуитивно зацепило, то очень хочется, чтобы оно было правильным. Важно от него дистанцироваться и спросить себя, какие есть еще. Убедиться, что у тебя не одно решение, а несколько разных. Попробовать представить всю ситуацию по-разному.

Еще лучше сначала не выбирать решение, а проанализировать ситуацию. Спросить «Что я знаю и почему я это знаю?». В LW есть мем DON’T JUMP TO CONCLUSIONS – Не перепрыгивай к ответам, сначала пособирай факты. Нужно понять, располагаешь ли достаточным количеством информации, чтобы сейчас принимать решение.

На практике... Давай я буду решать, купить ли мне автомобиль. Допустим, я начинаю с одного решения: мне надо купить какой-то автомобиль, потому что мне нужно то, и это, и вон то. В этом случае я аргументирую за одну сторону, потому что я даже не подумал, что у меня есть вариант «вообще не покупать». Я явно не взвесил возможности. Потом я могу зарефреймить, заставив себя спросить, на что еще я могу потратить эти деньги. И тогда вопрос трансформируется из «Купить мне автомобиль или нет?», в «Что мне купить на вот эту конкретную сумму денег и какие у меня альтернативные издержки?».

Отсюда можно перепрыгнуть к вопросу «Какие пользы я могу получить на эти деньги?», либо ты можешь спросить «Какую задачу я пытаюсь решить покупкой?». Это тоже рефрейминг, ситуация, когда ты пытаешься понять свои ценности, осознать какую задачу ты решаешь.

Потом — подумать о режимах провала, не знаю, насколько это актуально в ситуации с автомобилем. Не аргументировать за сторону А и за сторону Б, а спросить себя: «Что может пойти не так?».

Очень полезно бывает спросить себя: «А что бы я посоветовал другому человеку, оказавшемуся в такой ситуации?». Если совет для себя и для другого человека у тебя разный, то это большой такой красный флаг и повод остановиться.

После того, как ты принял решение, полезно попланировать конкретную реализацию в деталях, но это — отдельная тема.

Могу еще порекомендовать книжку Decisive (авторы — Chip & Dan Heath). В конце каждой главы там есть чек-лист на страничку, и всего в книге — под сотню пунктов.

— А как ты вообще начал всем этим заниматься?

Первый раз наткнулся на LW, это еще был даже не исходный LessWrong, а предшествовавший ему Overcoming Bias, и заинтересовался каким-то текстом про квантовую механику. Я до сих пор не знаю квантовой механики, но тогда мне хотелось всё это изучить, оставил в закладках браузера и временами туда возвращался. Но всерьез не читал. Наверное, это был 2007 или 2008 год.

Читать на английском

Расширяя английский словарный запас, вы постепенно откроете для себя огромную неизведанную часть текстового Интернета — и глобальный книжный рынок впридачу. Каким бы хорошим ни был перевод, читать «в оригинале» — лучше. Особенно, когда дело касается профессиональной литературы.

Потом я хотел учить английский и заказал на Амазоне семь книжек про Гарри Поттера. И пока читал, — а я упрямый, хотел их дочитать до конца, хотя чем дальше, тем больше они мне надоедали — узнал, где-то между пятой и седьмой книгами, что Юдковски пишет «Гарри Поттер и методы рациональности». Увидел где-то отзывы, понял, что это очень клевая идея. Но еще не представлял тогда, насколько меня это зацепит в итоге.

Потом добил книжки Роулинг про Гарри, начал читать этот HPMOR Юдковски, смотреть на сообщество, залипать на серии публикаций в LW.

— У тебя есть какой-нибудь удивительный рациональный приём, который ты применяешь, когда твои мысли начинают разбегаться? — наконец сказала она.

— Обычно я идентифицирую различные желания, даю им имена и рассматриваю, как отдельных индивидуумов, а потом позволяю им спорить у себя в голове. Чаще всего это мои пуффендуйская, когтевранская, гриффиндорская и слизеринская стороны, мой Внутренний критик и копии тебя, Невилла, Драко, профессора МакГонагалл, профессора Флитвика, профессора Квиррелла, папы, мамы, Ричарда Фейнмана и Дугласа Хофштадтера.

Гермиона задумалась, не попробовать ли сделать то же самое, но тут её Здравый смысл заявил, что это может быть опасной затеей.

— У тебя в голове есть копия меня?

— Конечно! — ответил Гарри. Неожиданно он почему-то слегка заволновался: — Ты хочешь сказать, у тебя в голове нет копии меня?

Гермиона осознала, что у неё в голове действительно есть копия Гарри, которая говорит в точности его голосом.

HPMOR, Глава 87. Гедонистическая осведомлённость

— Обычно я идентифицирую различные желания, даю им имена и рассматриваю, как отдельных индивидуумов, а потом позволяю им спорить у себя в голове. Чаще всего это мои пуффендуйская, когтевранская, гриффиндорская и слизеринская стороны, мой Внутренний критик и копии тебя, Невилла, Драко, профессора МакГонагалл, профессора Флитвика, профессора Квиррелла, папы, мамы, Ричарда Фейнмана и Дугласа Хофштадтера.

Гермиона задумалась, не попробовать ли сделать то же самое, но тут её Здравый смысл заявил, что это может быть опасной затеей.

— У тебя в голове есть копия меня?

— Конечно! — ответил Гарри. Неожиданно он почему-то слегка заволновался: — Ты хочешь сказать, у тебя в голове нет копии меня?

Гермиона осознала, что у неё в голове действительно есть копия Гарри, которая говорит в точности его голосом.

HPMOR, Глава 87. Гедонистическая осведомлённость

Линда и Conjunction Fallacy

Линде 31 год, она незамужняя, искренняя и оптимистичная девушка. В колледже она специализировалась на философии. Как студентка, она была глубоко озабочена проблемами дискриминации и социальной справедливости, а также участвовала в антиядерных демонстрациях. Расположите следующие утверждения в порядке уменьшения их вероятности...

Я подумал, что встречам нужно другое место, и мы стали собираться в офисе Яндекса. В следующий раз было уже 12 человек, вскоре стало 15-20, и на этом уровне мы и продолжали. Я в какой-то момент стал соорганизатором встреч, вместе с Юлием и Андреем Хитрым. Был тогда увлечен scrum’ом и построением процессов и, наверное, поэтому настоял, чтобы мы регулярно созванивались и обсуждали, как и о чем лучше провести очередную встречу. Всегда воевали за качество, да и сейчас продолжаем.

Сейчас, три года спустя, у нас есть формальная core-команда организаторов встреч: Саша Попов, Денис Колесников, Макс Королев, я и Пион Гайбарян, с которой мы вместе и организовали «Кочергу».

—«Кочерга» — это что и зачем?

— Мы давно хотели собрать регулярный обучающий центр или хотя бы какой-то воркшоп по рациональности. Год назад окончательно дозрели до того, чтобы сформулировать программу и обсудить логистику. По-моему, Пион подала идею: почему бы нам не открыть собственное антикафе? В нём можно проводить встречи, организовать обучение и не будет конфликтов из-за того, что встреча одна, а люди хотят разного.

И потом я полгода анализировал, что нужно для того, чтобы открыть свой бизнес, как это у нас устроено с юридической точки зрения: регистрировать ИП, подписать договор аренды... Мы ходили и смотрели разные подвалы, другие помещения. И вот с сентября открылись у метро «Киевская» по адресу Большая Дорогомиловская, д.5 к.2

Картографические данные © 2015 Google

Карта

Спутник

«Кочерга» открыта для всех, включая людей, которым не интересны вопросы рациональности и науки. Это антикафе: можно тут встречаться с друзьями или к экзаменам готовиться, или работать, если в офисе надоело. Цена фиксированная – 2 рубля за минуту, если приходить больше чем на четыре часа, то будет стоп-чек: 500 рублей. Больше 500 рублей в день, то есть, потратить невозможно. Бесплатные чай, кофе, какао, молоко, печеньки в больших количествах, разумеется, wi-fi и розетки. Три (скоро будет четыре) разных комнаты, от маленькой 10 м² до большой — 55 м².

Довольно неплохая уже библиотека книг, научно-популярных и художественных (в том числе на английском), которые можно забрать с собой, а потом вернуть. Как в библиотеке. Еще целый стеллаж головоломок и настольных игр.

И в придачу к этому «стандартному набору» антикафе у нас есть своя тематическая программа: каждый вечер что-то происходит.

Большие встречи LW проходят по воскресеньям раз в две недели, на них мы даже не берем с людей денег.

Есть рациональное додзё, где занимаются изучением практической рациональности. По пятницам я веду небольшую группу, человек 10-15, мы вместе отрабатываем какой-нибудь рационалистский навык. Это может быть, например, установление новых привычек, что-нибудь про память и мнемоники, поиск научных источников по любым вопросам, когнитивные искажения.

«Английский клуб», — когда люди собираются и пытаются что-то обсуждать на английском — мы пытаемся сделать чуть более научным и гиковским за счет подбора тем. Говорим про образование, про астрономию и т.д. Иногда с преподавателем, чаще — без.

Бывают вечера просмотра роликов TED. Понятно, что люди могут и дома смотреть, но если собраться вместе, то 20-минутный ролик можно еще полтора часа обсуждать с другими людьми.

Дальше. Математические семинары, которые пока очень нестабильны по формату: были и просто рассказы о каких-то отдельных темах типа комбинаторики, и приглашенные докладчики с более забористым материалом: теорема Геделя, машинное обучение. Последние два раза Пион там преподавала логику, начиная с таблиц истинности и силлогизмов.

И почти все эти вечерние события бесплатны (никакой доплаты к базовому тарифу), каждый может на них приходить, участвовать, общаться с интересными людьми.

Расписание — на сайте «Кочерги».

Еще мы охотно даем место под близкие нам мероприятия. Например, у нас собирается группа изучающих французский. Знакомый преподаватель немецкого у нас занимается со своими учениками. Научно-популярные активности нам интересны, будем рады хорошим лекторам. Любые программерские, технарские сообщества, наверное, хакспейсы и любые занятия про «поделать что-то руками» — электротехника, люди, сидящие с паяльниками, печатающие на 3d-принтерах... как только мы найдем, как их к себе завлечь, обязательно это сделаем. Встречи программистов, философов, лингвистов, математиков. Любых хороших людей, которые этим занимаются и нуждаются в помещении, мы с радостью у себя поселим.

— Вернемся к LessWrong и рациональности. Зачем вообще люди приходят на встречи LW и организовывают их? На что они рассчитывают?

— Я знаю три основные категории ответов на этот вопрос, и за два с лишним года они не поменялись. Первое — учиться, получать пользу. «Я прихожу сюда, и здесь мне расскажут, как стать рациональным». Научат как лучше жить, как правильнее жить, как использовать все эти клевые штуки, о которых вы нам рассказываете.

Вторая категория – это «учителя». Есть в сообществе люди, которые хотят захватить мир, всё оптимизировать, научить всех, как жить хорошо, построить идеальное общество или стать основателями новой рациональной секты.

Третьи просто хотят тусить. Когда-то, два года назад, наверное, мы с Юлием и Андреем имели такую дилемму: мол, люди хотят развлекаться, а мы-то хотим толкать их к чему-то хорошему. Я за последний год про эту дилемму забыл и очень этому рад — она ложная, люди хотят веселых форматов для подачи интересной информации. И прогресс в эту сторону есть: в прошлом году Саша Попов и некоторые люди в сообществе решили, что надо сделать Fallacymania, игру на распознавание логических ошибок.

Наша цель как организаторов — создать сообщество единомышленников, которые рассуждают в близких нам фреймворках: научный метод, критическое мышление; хотят так и общаться, и жить.

Желание «тусить» — это не обязательно «развлекаться», а еще и «участвовать в сообществе». Мне это тоже очень близко. Из когнитивных наук известно, что люди по умолчанию становятся средним от общества, в котором они находятся.

Если мы сделаем высокоуровневую среду, она будет помогать развиваться всем её участникам.

Мы не можем находить таких людей напрямую, поэтому с помощью мероприятий создаем какие-то неявные фильтры. Предлагаем людям такой формат, чтобы было более вероятно, что на него придут люди, которые нам «подходят», чем люди, которые «не подходят». Если мы знаем, что научное критическое мышление более популярно у студентов, чем у тех, кто работает грузчиками, значит, нам более интересны студенты, чем грузчики.

Так что мы готовы сдавать «Кочергу» в аренду под тренинги для айтишников и менеджеров, но не готовы видеть здесь эзотерику или йогу. Художников или поэтов – возможно, сильно зависит от того, какие они.

— Хорошо, а сколько пользы для себя получил персонально ты, изучая весь этот оптимизаторский арсенал?

— За 2013 год я начал свой стартап (Questhub), похудел на 14 килограмм, начал бегать регулярно, и в целом возникло ощущение, что мое будущее зависит от моих действий, что эти штуки как-то связаны. Появился внутренний оптимизм: то, что происходит со мной, зависит от меня. Совершенно не хочу утверждать, что это из-за рациональности: корреляция ведь не равна причинно-следственной связи :)

Из того, что мне точно помогает: начал пользоваться Анки плотно и много. Это программа для эффективного запоминания чего угодно через интервальные повторения. Почему эта штука имеет отношение к рациональности? Потому что если человек пытается делать что-то в соответствии со своей интуицией и со своими представлениями о том, как ему удобнее, человек, скорее всего, будет пытаться заучить информацию большими объемами разово, а потом удивляться, почему он все забыл. Про интервальные повторения существуют исследования, которые показывают, что людям кажется, что они эффективнее учат, когда учат разом и помногу. А на самом деле получается наоборот. Собственная оценка эффективности, даже постфактум, оказывается полностью обратной тому, как обстоят дела в реальности (осторожно, много зауми).

Находить информацию

Парадокс: чем больше вокруг информации, тем сложнее бывает найти нужную. Так что всём, кто часто ищет, выгодно знать, какими возможностями обладают поисковики и какие источники лучше проверять в первую очередь.

Аргументировать и убеждать

Людей, которые не аргументируют и не убеждают, просто не существует (если исключить слепоглухонемых и пещерных отшельников). Хорошо или плохо — но вы это делаете, и качество вашей аргументации определяет вашу жизнь.

Коллектив единомышленников вокруг, довольные клиенты, отличный климат в семье, быстрое гашение конфликтов… Учитесь убеждать — и заполучите всё, что вам понадобится.

Еще у меня появился навык исследовать, находить научное мнение, статьи по значимым вопросам.

Три года назад для меня, наверное, было бы удивительным — тогда вообще не было привычки читать научные статьи, я даже не знал, что есть такой формат. Прям вот на английском, со статистикой, abstract и прочим. Сейчас если у меня будет какой-нибудь медицинский вопрос, я полезу в Cochrane Library, и найду какое-нибудь метаревью, и минут за 15 определю, каков научный консенсус. Или на examine.com пойду.

Я бы к пользе добавил про «вред», объективности ради. Знаю, что у меня есть склонность загонять людей в сократовские диалоги и что иногда людей это достает, и стоит быть с этим осторожнее. Одна из тех штук, что в LW ценятся, — дотошность и желание разбирать любой аргумент на маленькие-маленькие кусочки. У меня есть острое желание это делать, когда я вижу аргумент, в котором есть недостаток... но люди не всегда к такому готовы. Это не минус рационального метода, это минус того, что у меня есть уже желание применять одну часть, но при этом не хватает другой — оценивать соотношение вреда и пользы в случае с конкретными людьми.

И сильно поменялось отношение к коммуникации с людьми: я говорю языком, которым сложнее общаться с людьми, которые не теме. А с теми, кто в сообществе — им общаться существенно проще.

Часто говорю: «Я ожидаю, что случится то-то и то-то» или «Ожидаю с такой-то вероятностью». Могу сказать: «Моя позиция по этому вопросу такая-то, но при этом мне не нравится моя собственная позиция по этому вопросу». Или, например: «Первосистемно мне кажется, что случится то-то, а второсистемно я не знаю, почему я так думаю». Нравится жить в мире, где ты можешь с людьми разговаривать на одном языке.

Зато у меня существенно подрос уровень притязаний и их глобальность. Когда значительная часть людей рядом считает главной своей задачей спасти мир от гибели, а другая часть — нанести миру максимум пользы, начинаешь задумываться о целях такого масштаба тоже. Говорят Исследования показывают, что когда делаешь полезное для других, то становишься счастливее, чем когда просто получаешь что-то для себя. Вот это, похоже, мой случай.

—Доказывает, директор? Всегда есть лишь вероятности. Если известно, что пропали определённые книги, описывающие ритуалы бессмертия, это увеличивает вероятность, что кто-то попытался ими воспользоваться. Что, в свою очередь, повышает априорную вероятность того, что Тёмный Лорд пережил свою смерть. Я признаю это и благодарю вас за предоставленные факты. Вопрос в том, достаточно ли высока эта априорная вероятность.

— Но если ты признаёшь, что есть хоть какая-то возможность, что Волдеморт выжил, то ведь, безусловно, стоит держаться настороже? — тихо спросил Альбус.

Гарри согласно склонил голову.

— Вы правы, директор. Хотя, когда вероятность гипотезы становится слишком мала, ошибочно только о ней и думать… Учитывая, что книги о бессмертии пропали и что слова пророчества кажутся в некоторой степени более естественными, если в нём описывается будущая битва между Тёмным Лордом и мной, я согласен, что оживший Тёмный Лорд — это не просто возможное, а вероятное событие. Но также следует принять в расчёт и другие возможности — а в мире, где Сами-Знаете-Кто не выжил, Гермиону мог подставить кто-то другой.

— Глупость, — тихо произнёс Северус. — Абсолютная глупость. Тёмная метка не исчезла, и её хозяин — тоже.

— Вот, именно это я и подразумевал, когда говорил о формально недостаточном байесовском свидетельстве.

HPMOR, Глава 86. Проверка многомерной гипотезы

— Но если ты признаёшь, что есть хоть какая-то возможность, что Волдеморт выжил, то ведь, безусловно, стоит держаться настороже? — тихо спросил Альбус.

Гарри согласно склонил голову.

— Вы правы, директор. Хотя, когда вероятность гипотезы становится слишком мала, ошибочно только о ней и думать… Учитывая, что книги о бессмертии пропали и что слова пророчества кажутся в некоторой степени более естественными, если в нём описывается будущая битва между Тёмным Лордом и мной, я согласен, что оживший Тёмный Лорд — это не просто возможное, а вероятное событие. Но также следует принять в расчёт и другие возможности — а в мире, где Сами-Знаете-Кто не выжил, Гермиону мог подставить кто-то другой.

— Глупость, — тихо произнёс Северус. — Абсолютная глупость. Тёмная метка не исчезла, и её хозяин — тоже.

— Вот, именно это я и подразумевал, когда говорил о формально недостаточном байесовском свидетельстве.

HPMOR, Глава 86. Проверка многомерной гипотезы

— Судя по сказанному, у вашего сообщества есть цели поглобальнее личной эффективности. Какие? Например, чтобы большинство людей стало мыслить рациональнее?

— Мы называем это raising the sanity waterline — повышать планку здравомыслия окружающих. Лично мне хотелось бы, чтобы высказывания были чаще привязаны к фактам. Мне хотелось бы, чтобы от любого высказывания можно было провести ниточку, объясняющую, почему человек думает так, как он думает. Это один из любимых LW-вопросов — «почему ты думаешь то, что ты думаешь, и откуда ты это знаешь?». Если информация привязана к источникам, то когда человек высказывается, у него можно запросить источник и обоснование.

И обратная сторона: я хочу, чтобы люди, когда они делают какое-то высказывание о будущем: «будет 100 рублей за доллар», «Россия введет наземные войска в Сирию», что угодно, — чтобы эти люди потом проверяли, что они наговорили раньше, и меняли свои убеждения, если этого требуют свидетельства. Чтобы меняли свою карту мира в таких случаях.

Полезно замечать свои замешательства, если ты оказался не прав, но с этим, кажется, у людей все очень плохо.

Политика — это убийца разума, как говорят в LW и мне, собственно, в тех новостях и соцсетях, которые я читаю, обычно не нравятся резкие высказывания ни той, ни другой стороны. Они мне кажутся необдуманными, невзвешенными, недостаточно дотошными, люди лишь стараются просигналить за свою партию, за то, как они правы, а остальные не правы. Хотя вообще-то я — оптимист и считаю, что мы движемся от худшего к лучшему. Легко могу представить, как сейчас всё могло быть намного хуже, и в целом человеческая цивилизация у меня вызывает восторг... тем, что всё это как-то работает.

Да, с принятием решений, как и с высказываниями, у людей тоже не очень хорошо, но ведь решения намного сложнее измерять, а у нас нет альтернативного мира, где можно проверить, что было бы, сделай мы по-другому. Но есть способ больше думать над решениями — можно спорить на деньги о их последствиях.

Это одна из известных идей Робина Хэнсона, который ведет блог Overcoming Bias. Хэнсон — апологет футархии, это такой государственный экономический строй, в котором решения принимаются на основании бирж предсказаний. Представьте: мы про любые будущие события открываем рынок и позволяем людям ставить деньги на то, чего они ожидают. В итоге наши биржевые индексы показывают нам прогноз на будущее. Такой прогноз будет лучше, чем может сделать любой отдельный человек, а максимум влияния, власти и денег аккумулируют люди, которые лучше могут это будущее предсказывать.

Мы уже начали у себя строить маленькую футархию, ввели юдкоины.

Юдкоины — это фишки, за которые можно получать у нас скидки. За два полных часа в «Кочерге» — один юдкоин, за пять юдкоинов можно купить еще час. Самое интересное про юдкоины — на них можно спорить. Два человека, которые как-то разошлись в убеждениях и способны сформулировать фальсифицируемое утверждение, могут на юдкоины поспорить и позже выяснить, кто был прав. Кто-то выиграет, а кто-то проиграет, произойдет какое-то перераспределение юдкоинов. Мы очень хотим подобную деятельность у людей стимулировать.

Есть и «биржа», которую я люблю называть Залом Пророчеств. Нам достались от предыдущих владельцев помещения ящички, такие магазинные locker`ы. Любой желающий может написать на бумажке предсказание, никому не показывая, отдать администратору, положить в ящичек и написать дату, когда предсказание надо распечатать.

— Это всё атомы углерода? И, Гарри, как оно называется? Я ничего не смогу трансфигурировать, если не буду знать название.

Гарри скривился. Ему до сих пор было трудно привыкнуть к этому. Зачем знать названия вещей, если ты знаешь как они устроены?

— Это бакитрубки — углеродные нанотрубки — разновидность фуллерена, которую открыли только в этом году. В сто раз прочнее стали и в шесть раз легче.

Гермиона удивлённо посмотрела на Гарри.

— В самом деле?

— Да, — кивнул Гарри, — просто их трудно получить с помощью магловских технологий. Если у нас будет достаточно этого материала, то мы сможем построить космический лифт до геосинхронной орбиты или даже выше и, учитывая выигрыш в скорости, будем, фактически, на полпути в любую точку Солнечной системы. Вдобавок мы сможем разбрасывать спутники для сбора солнечной энергии как конфетти.

HPMOR, Глава 28. Редукционизм

Гарри скривился. Ему до сих пор было трудно привыкнуть к этому. Зачем знать названия вещей, если ты знаешь как они устроены?

— Это бакитрубки — углеродные нанотрубки — разновидность фуллерена, которую открыли только в этом году. В сто раз прочнее стали и в шесть раз легче.

Гермиона удивлённо посмотрела на Гарри.

— В самом деле?

— Да, — кивнул Гарри, — просто их трудно получить с помощью магловских технологий. Если у нас будет достаточно этого материала, то мы сможем построить космический лифт до геосинхронной орбиты или даже выше и, учитывая выигрыш в скорости, будем, фактически, на полпути в любую точку Солнечной системы. Вдобавок мы сможем разбрасывать спутники для сбора солнечной энергии как конфетти.

HPMOR, Глава 28. Редукционизм

— А откуда вообще вся эта ситуация с недостатком рациональности? Человеческий мозг так несовершенен?

Концепция двух систем от Даниэля Канемана

В книге «Думай медленно…решай быстро» (2011) Канеман объясняет, что у нас имеется не одна, а две системы мышления. Система 1: срабатывает автоматически и очень быстро, почти не требует усилий, экономит время на элементарных действиях. Система 2, «медленное» мышление: включается, когда мы решаем более сложные задачи.

Я думаю, что люди себя постоянно не то что даже обманывают... просто они делают какие-то штуки, потому что они научились так делать, потому что привыкли так делать или потому что от других усвоили, что так надо делать. И это, в принципе, нормально, потому что человеческий мозг слишком слаб, чтоб принимать решения каждый раз заново, с нуля. Вторая система, наше осознанное мышление, — гораздо затратнее.

Есть замечательный текст, который называется «Разум – это меметическое аутоиммунное заболевание».

Так и есть — в том смысле, что социум дает тебе иммунитет. Ты не продумываешь каждую вещь сам, а пользуешься тем, что делают другие, это твоя иммунная система, ты защищен опытом других людей. Когда ты начинаешь продумывать всё всерьез, то тебе приходится решать каждую вещь заново, а вторая система — это очень-очень тормозная штука. Энергоемкая и тормозная. Человеческий мозг за минимальное количество времени не может решить простую даже не математическую, а логическую задачу с буквально 4 компонентами.

У людей нет привычки думать, потому что в современном мире они вполне могут полагаться на систему безопасности окружающей среды, и думать только в экстремальных ситуациях.

Список когнитивных искажений

Когнитивные искажения — это систематические ошибки в мышлении или шаблонные отклонения в суждениях.

— Допустим, кто-то захотел улучшить мышление — и пытается изо всех сил. Можно ли измерить, достиг он улучшений или нет?

— Очень непростой вопрос. Измерять штуки, которым мы учим людей, очень сложно. Это не просто отговорка, потому что мы измерять не научились, это действительно очень непростая задача. То, чему мы здесь пытаемся учить, называя «рациональностью», близко, наверное, к концепции fluid intelligence. Не существует проверенных способов поднять человеку IQ, а интеллект не ограничен одним IQ, есть еще и здравый смысл: какие-то практики, которые помогут людям лучше жить.

Эти практики — про принятие решений в новых неизвестных ситуациях. А если надо решать в ситуации, в которой ты еще ни разу не был, то изобрести стандартный тест не так просто. Но кое-что все-таки есть, например, такая подборка тестов или наша любимая калибровка.

Калибровка

— Как вообще определить, что человек принимает правильное решение? Если ты принял решение, то после этого ты как-то действуешь в окружающем мире. Само решение основано на том, что ты знаешь, как устроен мир и как он отреагирует. Соответственно, эти ожидания от мира можно сверять с реальностью, сверка покажет, насколько твой ум «откалиброван».

Например, я спрашиваю: какова высота Эйфелевой башни в Париже? Точного ответа ты не помнишь, поэтому называешь числовой интервал: от 0 до 1500 метров, такой интервал еще называют доверительным — ты веришь что ответ внутри него. Но в интервал 0-1500 попадают вообще все здания на планете! Ты явно не уверен в своих знаниях и поэтому выбрал стопроцентный интервал (правильное число на 100% входит в 0-1500). Если бы ты назвал интервал 295-305 метров, то наоборот, сильно рисковал бы ошибиться, интервал скорее 10%, чем 100%. Это уже чрезмерная уверенность в своих знаниях, если ты не эксперт по архитектуре, конечно.

Задача калибровки: научиться сначала задавать желаемую вероятность, с которой неизвестная величина попадёт в предложенный тобой интервал, а потом с помощью умозаключений предлагать верхнюю и нижнюю границы интервала. Эксперты часто используют 90% интервал — то есть, отвечая на десять разных вопросов, не промахнуться нужно девять раз.

Отвечаем на как минимум 10 подобных числовых «вопросов» — про башню, про количество слов в этом интервью, про что угодно. «Когда жил Иван Грозный? Где-то в промежутке между 1400 и 1500 годами».

Умнеем вместе

Сайт о рациональном мышлении, переводы текстов CFAR (Center for applied rationality) и оригинальные тексты.

Потом отвечаем на такое же число разных вопросов «правда/ложь» и уточняем, насколько мы уверены в каждом ответе. «Гитлер ненавидел Микки-Мауса? Да, я уверен на 70%».

Для читателей Смартии, которые захотят пройти калибровку самостоятельно: на сайте umneem.org подготовлены наборы вопросов и объяснения, как считать результат.

Если коротко: первый набор вопросов показывает, насколько человек хорошо отвечает на вопросы. А второй — как он сам оценивает надежность своих ответов. Если хороши вы на 60% (6 попаданий из 10), а ждали от себя 90% надежности, значит, переоцениваете свою рациональность. Это называется сверхуверенностью (overconfidence), если она проявляется в тесте, то и в обычной жизни мешает принимать правильные решения.

2014-08-23

Что происходит в России с точки зрения социальной инженерии — 03: Как строим, так и живём

- Что происходит в России с точки зрения социальной инженерии -- 01. (КОРНИ-блог)

- СоцИнж-форум -- http://evolkov.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=462

- Нова Магнаура (перевод на болг.) -- http://www.newmagnaura.org/b01071045oblastinaukaPhilosCriticalThinking.htm#І

- Что происходит в России с точки зрения социальной инженерии -- 02, или Страна-контрамот. (КОРНИ-блог)

- СоцИнж-форум -- http://evolkov.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=466

- Нова Магнаура (перевод на болг.) -- http://www.newmagnaura.org/b01071045oblastinaukaPhilosCriticalThinking.htm#II

- Что происходит в России с точки зрения социальной инженерии -- 03: Как строим, так и живём. (КОРНИ-блог)

- СоцИнж-форум -- http://evolkov.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=482

- Нова Магнаура (перевод на болг.) -- http://www.newmagnaura.org/b01071045oblastinaukaPhilosCriticalThinking.htm#ІII

- Что происходит в России с точки зрения социальной инженерии -- 04: Плохо сделанная страна. (КОРНИ-блог)

- СоцИнж-форум -- http://evolkov.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=532

- Нова Магнаура (перевод на болг.) — http://www.newmagnaura.org/b01071045oblastinaukaPhilosCriticalThinking.htm#ІV

- Что происходит с Россией с точки зрения социальной инженерии — 05: Резюме

- СоцИнж-форум — http://evolkov.net/moodle/mod/forum/discuss.php?d=666

- Нова Магнаура (перевод на болг.) —

В предыдущих двух постах я дал общую оценку разворачивающейся катастрофы России. Теперь я хочу объяснить, что такое «социальная инженерия» и почему эту самую инженерию я выбрал для объяснения текущего состояния России.

У русских есть такая поговорка: «Как полопаешь, так и потопаешь (как поешь, так и пойдёшь)». Разумно предположить, что качество и состояние жизни (политики, экономики, науки, образования, быта и т.д.) в любой стране определяется правилом «Что и как сами сделали (и делают), то и имеют». Иные привходящие обстоятельства вполне могут иметь место и некоторый вес, но если не принять это правило за решающее, то остаётся лишь полный отказ от ответственности и абсурдная бессмысленность человеческой жизни. Теорий, фактически продвигающих и первое, и второе, огромное множество, у них есть масса поклонников, но я хотел бы вести разумный разговор с разумными людьми о производстве удовлетворяющего и конструктивного смысла жизни, опирающегося на лучшие и хорошо подкреплённые фактами и опытом философские и научные концепции. И наилучшей основой для такого разговора мне видится концепция социальной инженерии.

Под социальной инженерией я понимаю любые осознанные и целенаправленные действия по улучшению социальной и индивидуальной жизни человека через изобретение, разработку и внедрение новых способов и форм организации жизни, деятельности, коммуникации, мышления, обучения, воспитания, поведения, а также новых идей, теорий, ценностей, принципов, норм, правил и привычек. «Улучшение» также включает в себя неухудшение (но не «стабильность») и решение разного рода проблем, до того неразрешённых.

Социальную инженерию нужно отличать от воспроизводства уже существующих социальных технологий или устоявшихся программ деятельности, что может делаться хорошо или плохо, но не предполагает изобретение и внедрение чего-то нового. Но если нужно вписать старые технологии в новые условия или «реанимировать» социальные программы жизни, предположительно существовавшие в прошлом, то снова возникает необходимость в социоинженерном подходе.

Социальная инженерия, таким образом, это тот же вид деятельности, что и известная всем техническая инженерия, создавшая всё наше нынешнее материальное благополучие и комфорт, только направленный на собственно человеческие проблемы, а не на проблемы использования материального мира в интересах человека. У социальной инженерии есть свои достижения, в определённых отношениях не менее грандиозные, чем у технической, но мы на них обращаем гораздо меньше внимания под таким углом зрения. Демократия и права человека — одни из самых известных и заметных социоинженерных продуктов, но в действительности их намного больше. Как любые инженерные продукты, они подлежат развитию (совершенствованию) и могут использоваться технологически грамотно или плохо, хотя очень часто люди путают качества этих продуктов с невежественным способом воплощения их на практике.

Социальная инженерия, таким образом, это тот же вид деятельности, что и известная всем техническая инженерия, создавшая всё наше нынешнее материальное благополучие и комфорт, только направленный на собственно человеческие проблемы, а не на проблемы использования материального мира в интересах человека. У социальной инженерии есть свои достижения, в определённых отношениях не менее грандиозные, чем у технической, но мы на них обращаем гораздо меньше внимания под таким углом зрения. Демократия и права человека — одни из самых известных и заметных социоинженерных продуктов, но в действительности их намного больше. Как любые инженерные продукты, они подлежат развитию (совершенствованию) и могут использоваться технологически грамотно или плохо, хотя очень часто люди путают качества этих продуктов с невежественным способом воплощения их на практике.

Но в чём особенности именно инженерной деятельности в отличие от других усилий человека сделать свою жизнь лучше?

- Инженерия опирается на и использует научные знания в первую очередь, т.е. исходит из изученных свойств объективного мира.

- Инженерия предполагает тщательную проработку и длительные испытания малейших деталей.

- Инженерия идёт от простого к сложному и от общего к частному.

- Инженерия тщательно фиксирует, анализирует и использует наработанный опыт.

- Инженерия разрабатывает точные инструкции по оптимальному использованию своих продуктов и технологий.

- Инженерия использует эффективнейший визуальный язык описания предметов, явлений и процессов (чертежи и схемы).

- Инженерия широко использует стандартизацию и контроль качества.

- Инженерия открыта для критики и конкуренции.

- Инженерия требует серьёзного и достаточно длительного обучения от желающих стать инженерами.

- Продукты технической инженерии, если они приносят хоть какую-то пользу, прекрасно осваиваются людьми любой культуры.

- Производство и поддержка сложных инженерных продуктов требует организации специальных отраслей и высокой квалификации работающих в них.

Я описал, конечно же, отличительные черты технической инженерии, но уверенно беру их за основу, поскольку именно они и привели к фантастическим успехам инженерии, которыми мы сегодня все пользуемся буквально ежесекундно. И я делаю следующий логический шаг и предполагаю, что социальная инженерия будет более продуктивной и успешной ровно в той степени, в какой она сумеет соответствовать всем этим 10 пунктам. Кстати, техническая инженерия как определённый вид деятельности во многом является продуктом социальной инженерии, но вот обратное обогащение пока очень незначительное, к сожалению.

Взаимозависимость технической инженерии от инженерии социальной однозначно прослеживается в том, что подъём и высокий уровень технической инженерии в какой-то стране указывает и на подъём на достаточно высокий уровень социального развития, а низкий уровень технической инженерии свидетельствует и о низком качестве социальной жизни в целом в данном обществе.

Упс! Тут я вынужден попросить прощения за небольшой фокус с терминами и объяснениями, но инженерия в моём описании — это фактически модель наилучшей организации любой продуктивной деятельности, до которой смогло додуматься человечество. Я предлагаю, таким образом, комплекс показателей, ориентируясь на которые, можно предметно и точно описывать, насколько и в каких сферах та или иная страна продвинулась или отстала в хорошей инженерной организации деятельности.

Никакие геополитические теории, никакие национальные идеи, никакие идеологические проекты, никакое великое или придуманное прошлое и никакое желаемое будущее не имеют никакого смысла и значения — и перспектив на воплощение, если исполнители не хотят или не умеют делать — или им всячески мешают захотеть и научиться делать — миллионы разных дел и вещей на необходимом для этого инженерном уровне. Даже если какие-то идеи и проекты полностью соответствуют свойствам объективного мира (другим ничего не поможет сбыться), они не будут реализованы до тех пор, пока не будет инженерно верно и последовательно простроено всё, что ведёт к цели, включая в первую очередь качество и культуру работы основной массы исполнителей и систему их организации.

Вот от понимания и учёта этих вроде бы банальностей нас отвлекают, да и мы сами легко отвлекаемся, всякими страшилками о врагах и заговорах. Есть грубоватое известное наблюдение: «Плохому танцору и яйца мешают». Как мудро предлагал ещё средневековый философ Оккам, знаменитый своей бритвой, всегда нужно начинать с самых простых и прозаических, т.е. банальных, объяснений любых явлений и только при достоверном обнаружении их недостаточности переходить к более сложным.

Мой следующий тезис, который я буду разворачивать в последующих постах, формулируется так: властные и интеллектуальные группы в России уже второе столетие не могут выбраться из беличьего колеса ошибок, глупости и некомпетентности, не получая, к тому же, жёстких пинков со стороны основной массы граждан, оказавшихся слишком зависимыми и плохо обученными, чтобы стать гражданами передового развитого государства.

Продолжение следует.

Продолжение следует.

2013-12-17

Кризис некритичности

Прилагательное «критический» странным образом объединило в русском языке два вроде бы не связанных друг с другом древнегреческих слова: критика и кризис. «Критический взгляд» отсылает нас к критике, а «критическая ситуация» — к кризису, точнее, к некоему решающему этапу кризиса, предопределяющему его исход.

Не собираюсь играть в мистическую лингвистику, но не могу и не согласиться, что язык нередко умнее и глубже индивидов-носителей, поскольку впитывает некую коллективную мудрость. Дело в том, что мировая философия в одном из своих самых интересных и продуктивных направлений — в критическом рационализме — в идеях, прежде всего, Карла Поппера, придала критике решающую (критическую) роль в разрешении всё более усугубляющихся кризисов человеческого сообщества.

Критика — вроде бы разрушение в обыденном представлении, а тут ей отводится роль главного спасителя всего. А разве не спасителен нож, разрезающий путы и отсекающий балласт, тянущий на дно?

Всем хочется придумать спасительную позитивную программу, а, может быть, она проявится сама собой, когда мы, вслед за гениальным скульптором, отсечём всё лишнее и мешающее с помощью критики?

2013-02-01

Без дискуссий — прямо в гроб, или Необозримость цензуры дискурса в России

Игорь Чубайс, философ и брат более известного А. Чубайса, опубликовал в блоге на «Эхе Москвы» заметку «Особенности национальной дискуссии или почему Россия осталась в веке ХХ-ом». В ней он очень хорошо подметил и описал практически тотальное исключение из признаваемой и поддерживаемой государством общественной практики такого жизненно необходимого инструмента, как критические дискуссии по важнейшим вопросам политики, идеологии и экономики. Наклеивание ярлыка «иноземной злонамеренности» на любые несогласия и обвинения в адрес действующей власти есть фактически форма мегацензуры, которую трудно углядеть именно из-за её циклопических масштабов — это цензура не отдельного лица или конкретного масс-медиа, а всего пространства и содержания общенационального диалога (дискурса).

Открытость дискуссии, поддержание и поощрение конструктивной критической дискуссии — это единственное надёжное средство социальной и индивидуальной эволюции, единственный инструмент, способный сделать жизнь завтра немного лучше, чем вчера. Выживет и будет развиваться только критическое общество («открытое общество» в терминологии К. Поппера). Все остальные пути ведут в пропасть. И Россия в этом отношении остаётся пока не то что в 20-м веке, а скорее в 15-16-м. И важно постоянно помнить и понимать, что советская власть и КПСС действительно сотворили чудовищную катастрофу, которая продолжается до сих пор. Катастрофа эта состоит в том, что и основная масса населения, и правящие группы оказались во многих отношениях кастрированы и оглуплены настолько, что и до сего дня ни верхи, ни низы не способны породить ни идей, ни людей для возвращения России на уровень передовых цивилизованных стран. Те, кто славят Ленина и Сталина, не хотят понимать связь нынешний социально-политической импотенции с тем радикальным обрезанием и кровопусканием, которые были «обоснованы» и без малейшей самокритики — и тем более с подавлением всякой внешней критики — проведены в жизнь недообразованными самоучками-экспериментаторами с никами вместо имён. Та деградация, которую сейчас демонстрирует Россия и её население, — это и есть в чистом виде подлинный результат советско-коммунистического дилетантского живодёрства над подопытным населением одной шестой части земной суши. 70 лет интенсивного «развития» самого «правильного и передового» учения не подготовили ни граждан, ни управленческую верхушку к решению критически важных проблем. Единственный хорошо освоенный приём — сваливать все беды на происки врагов.

В связи с этим мне вспоминается меткий анекдот из книги немецкого психотерапевта об идеологии «во всём виноваты враги» на глубинном психологическом уровне: мамаша выходит во двор проведать своего малыша в песочнице, принюхивается к нему, оттягивает штаны на попе и громко кричит: «Кто насрал в штаны моему Адику?»

Открытость дискуссии, поддержание и поощрение конструктивной критической дискуссии — это единственное надёжное средство социальной и индивидуальной эволюции, единственный инструмент, способный сделать жизнь завтра немного лучше, чем вчера. Выживет и будет развиваться только критическое общество («открытое общество» в терминологии К. Поппера). Все остальные пути ведут в пропасть. И Россия в этом отношении остаётся пока не то что в 20-м веке, а скорее в 15-16-м. И важно постоянно помнить и понимать, что советская власть и КПСС действительно сотворили чудовищную катастрофу, которая продолжается до сих пор. Катастрофа эта состоит в том, что и основная масса населения, и правящие группы оказались во многих отношениях кастрированы и оглуплены настолько, что и до сего дня ни верхи, ни низы не способны породить ни идей, ни людей для возвращения России на уровень передовых цивилизованных стран. Те, кто славят Ленина и Сталина, не хотят понимать связь нынешний социально-политической импотенции с тем радикальным обрезанием и кровопусканием, которые были «обоснованы» и без малейшей самокритики — и тем более с подавлением всякой внешней критики — проведены в жизнь недообразованными самоучками-экспериментаторами с никами вместо имён. Та деградация, которую сейчас демонстрирует Россия и её население, — это и есть в чистом виде подлинный результат советско-коммунистического дилетантского живодёрства над подопытным населением одной шестой части земной суши. 70 лет интенсивного «развития» самого «правильного и передового» учения не подготовили ни граждан, ни управленческую верхушку к решению критически важных проблем. Единственный хорошо освоенный приём — сваливать все беды на происки врагов.

В связи с этим мне вспоминается меткий анекдот из книги немецкого психотерапевта об идеологии «во всём виноваты враги» на глубинном психологическом уровне: мамаша выходит во двор проведать своего малыша в песочнице, принюхивается к нему, оттягивает штаны на попе и громко кричит: «Кто насрал в штаны моему Адику?»

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ДИСКУССИИ ИЛИ ПОЧЕМУ РОССИЯ ОСТАЛАСЬ В ВЕКЕ ХХ-ОМ

01 февраля 2013, 14:36.

Игорь Чубайс, автор книги "Российская идея", доктор философских наук

Про дискуссию «у них». Если побывать в соседних, неблизких или совсем далеких странах, мы увидим, что повсюду, за вычетом абсолютно тоталитарных режимов, происходит разноплановая общественная дискуссия. В Японии обсуждают — отказываться от атомной энергетики или не стоит, в Евросоюзе идет полемика — увеличивать пенсионный возраст или нет, американцы спорят как лучше решить проблему госдолга, да и мало ли какие еще вопросы обсуждаются…

Подчеркну, что полемика, идущая в любом нормальном обществе, имеет свои правила и ограничения. Например, традиционный предмет дискуссии — конкретные, локальные проекты, обсуждаются и общие проблемы и правила, в отдельные периоды, чаще — в канун общенациональных выборов, дискуссионными становятся стратегические, общегосударственные планы и замыслы. Одновременно существует другая важнейшая норма общественных обсуждений — фундаментальные принципы наделяются статусом базовых, предельных оснований, с которыми не спорят. Эти нормы — предмет общенационального согласия. Они служат не содержанием, а фундаментом полемики, ее направляющими. Такие истины оказываются итогом предшествующего исторического опыта данного народа. Дискуссия, собственно, и касается того, как лучше и правильнее базовые начала реализовать в сложившейся конкретной ситуации. Необходимо уточнить: узловые точки общенационального согласия, духовные скрепы того или иного народа не просто не являются предметом полемики, они обретают статус бесспорных истин, они определяют характер и лицо данного народа, к ним позволено относится только как к святыням.

Примеры подобных ценностей привести не сложно. Это, конечно, флаг, герб, гимн каждого государства. В рамках все того же Евросоюза неприлично оспаривать трагедию Холокоста, это запрещают и введенные там правовые нормы. В Украине нельзя ставить под сомнение факт Голодомора. В Германии давно достигнуто согласие в том, что Гитлер — преступник, а госсистема Третьего Рейха — преступна. Кстати, в той же ФРГ важный пост министра иностранных дел, обычно, получает СвДП, самая малопредставленная в бундестаге партии. Такая практика связана с тем, что у немцев имеется консенсус по внешнеполитическим вопросам, и кто именно будет реализовывать иностранную политику не суть важно. Можно приводить и другие сюжеты, но, думаю, читатель меня уже понял и согласился.

Про дискуссию у нас. Положение, в котором находимся мы или, говоря точнее, в которое общество поставлено, противоположно описанному выше. Множество вопросов сегодняшнего дня, как и дня вчерашнего и завтрашнего из обсуждения исключено. Например, не являются предметом общественной полемики программные положения и обещания правящей партии, вместо этого прежние, никогда не выполняемые обещания удаляются и заменяются новыми, которые также не будут выполнены. Невозможно критическое обсуждение ныне действующего первого лица государства, а в регионах — первых лиц областей, республик, городов… (Именно поэтому за множество неразрешенных проблемы у нас отвечает Госдеп, Березовский, Саакашвили и т.д. и никогда не отвечает собственная власть.) Ещё один субъект общественно-экономической жизни, закрытый для общества — госмонополии, например Газпром, Роснано или РАО ЕЭС. За годы, прошедшие после роспуска последней, никто не только не обсудил, но даже и не узнал, что итогом «реформ» стало увеличение в 12 раз — в долларовом выражении — цены электроэнергии, что коэффициент использования установленных мощностей в энергетике упал в полтора раза… Принимаемые госструктурами решения, также зачастую не подлежат обсуждению. Губительный для страны проект расширения территории Москвы в два с половиной раза принимался без положенного по Конституции референдума, просто на том основании, что, как было сказано, — «давно пора»… Итак, повседневные, значимые, а, порой, и стратегические для государства вопросы у нас не обсуждаются, либо обсуждение носит имитационный характер.

Что же нас объединяет? А как обстоит дело с ключевыми принципами, с общенациональным консенсусом, с базовыми ценностями, на которых должно выстраиваться Российское государство? Как раз эти начала и являются предметом постоянной полемики, именно здесь присутствует полная свобода мнений. Можно сказать больше, в соответствии с необъявленными, но обязательными правилами, такой дискуссии не позволено заканчиваться никакими выводами, она ни к чему не должна привести и, потому изначально обессмысленна!

Нужны примеры и конкретика — пожалуйста. Со времени распада СССР прошло больше 20 лет, однако ни гуманитарной науке (ее в действительности нет), ни общественному мнению не дано сделать окончательный вывод — 70 советских лет — это высшее достижение нашей истории, или цивилизационная катастрофа? Обществу не дают поставить точку в споре об исторической роли Ленина и Сталина… Официальные гуманитарии просто не замечают вопрос — была ли история страны непрерывна, или наш народ имел две совершенно разные государственности — Российскую империю и т.н. СССР… Думские депутаты носят на лацканах пиджаков разные значки — у одних — флаг России, у других — флаг несуществующей РСФСР. Президент и высшие чиновники никогда не поют текст Гимна, ими же навязанного, более того, в их присутствии мелодия Гимна исполняется без слов.

Не удивительно, что у нас нет общепризнанной история ХХ века, для одних — это история съездов и пятилеток, для других — история народного Сопротивления красно-тоталитарному режиму. Напомню факт, не нуждающийся в комментариях: книги великих отечественных историков Ключевского, Соловьёва, Карамзина, Костомарова переиздаются более ста лет (в России до 1917 года публикации по истории не подлежали цензуре), а труды историков «советской, марксистско-ленинской» направленности, написанные 60 или 30 лет назад, сегодня никто не перепечатывает, потому, что они никому не нужны… Что же до работ ученых-диссидентов — Геллера, Некрича, Авторханова, Восленского, Амальрика, Солженицына, Сахарова, ими интересуются и сейчас. (В Киеве в библиотеке газеты «День» недавно вышла целая серия таких в прошлом самиздатских работ…)

Дискуссия и нацлидеры. Отмечу ещё одну особенность отечественной полемики: её регулярно корректируют и направляют руководители государства, причем посылаемые ими сигналы постоянно «меняют знак». Например, в августе прошлого года В.Путин признал, что поражение России в Первой Мировой войне — это «акт национальной измены». (Имелось в виду доведение Лениным страны до состояния, когда подписание Брестского мира стало необходимо). А в декабре он возвысил мавзолейные останки предателя до уровня святых мощей в Киево-Печерской лавре?! Не трудно догадаться, что через некоторое время он вновь подвергнет критике лидера большевиков, а потом… И т.д. Показательна запись, сделанная Д. Медведевым в твиттере в ноябре прошлого года: «Сталин вел войну с собственным народом и это преступление не может быть прощено». Казалось бы, теперь начнется юридическое расследование, реабилитация всех еще не оправданных «врагов народа», открытие архивов, Верховный суд запретит компартию, будут перенесены захоронения на Красной площади… Но в неправовом государстве за ошеломляющим текстом премьера ничего не последовало. Другими словами, нам объяснили, что война с собственным народом в советско-постсоветской системе — это повседневная рутина, на которую не стоит обращать внимания!

Спор о возможности самого спора. В августе прошлого года президент обратился к уполномоченным по правам человека с призывом сформулировать национальную идею. Прежде он сам предлагал разные ответы на этот вопрос. В 2004-ом Путин говорил про «конкурентоспособность во всём», после чего у нас почти исчезла промышленность и конкурировать стало некому. В 2007-ом назвал поиск нацидеи «народной забавой» и вот теперь вновь призвал искать ответ. Но тут оказалось, что уже не Путин, а ряд его союзников из числа системных либералов объявляют понятие «национальная идея» лишенным смысла. На подконтрольной сислибам радиостанции и главный редактор, и заказной академик уверяют, что «никакой нацидеи не существует». Иными словами, сислибы хотят запретить сам поиск общенациональных, сплачивающих ценностей. Ведь народ, государство интегрируются не тогда, когда на каждом шагу стоят пограничники, омоновцы и охранники с автоматами, а когда сами граждане сознают органичность, подлинность принятой в стране системы идей и правил. Но в нынешней России результаты независимого поиска такой системы либо отторгаются, либо сам поиск наталкивается на фундаментальные препятствия.

Выводы. Без общенационального согласия по ключевым вопросам Россия не может выстроить свою стратегию, не может определить — что, собственно, означает многократно повторявшийся лозунг «вперёд». Если власть предлагает взаимоисключающие оценки прошлого и настоящего, она не способна сформулировать проект будущего, и, значит, она его лишена! Не разобравшись в прошлом, Россия остается в веке ХХ-ом. Как пишет З. Бжезинский, «Россия потерпела поражение, потому, что не имеет концепции бытия»! Запад уже поставил на нас крест, фактически прекратив вещание «радиоголосов». Систему комидеологической лжи, угнетавшую страну семь десятилетий, сменил и продолжил «режим без ценностей». Но и это лихо мы обязаны преодолеть!

Более 1000 лет наши предки созидали и наращивали мощь России. Мы не должны стать проклятым Богом и историей поколением, утратившим собственную государственность! Российскую дискуссию надо выстраивать по мировым правилам. Ценности народа, пережившего Катастрофу ХХ века, должны обрести статус общенациональных святынь!

Подписаться на:

Сообщения (Atom)

Избранное сообщение

Онтокритика как социограмотность и социопрофесионализм

Онтокритика как социограмотность и социопрофесионализм

Популярные сообщения

-

Все хотят УСПЕХА. Ещё больше люди хотят ГАРАНТИРОВАННОГО успеха. Никто не хочет знать и не хочет обучать(ся) единственному СЕКРЕТУ, дейст...

-

Андрей Ростовцев: «Прохиндеи с фальшивыми диссертациями» В России появились тысячи фальшивых учёных-экспертов, что самым неблагоприятны...

-

Понравилось мне раскрывать секреты — « Секрет гарантированного успеха » прочитали уже 50 тысяч человек. Задумался я после такого внимания: ...

-

Онтологическая основа критического мышления, или Как убить обман Сегодня отовсюду звучит словосочетание критическое мышл...

-

Нашёл чудесный сайт: «How Karl Popper Has Made a Difference in Our Lives. Testimonies from the five continents» (Как Карл Поппер изменил наш...

-

Автор: Евгений Белошицкий — http://pkmateur.blogspot.com/2009/05/visual-understanding-environment.html См. также: Онтограф...

-

«Три первородных должнотраха» — так я решил перевести The Three Majors Musts , заголовок текста про три главных иррациональных верования, к...

-

Обнаруживаю сегодня, что «самый известный среди психологов писатель» Н. Козлов приглашает народ на свой тренинг « Логический анализ текста ...

-

Черниговская и её научпоп https://vk.com/@g_equality-chernigovskaya-i-ee-nauchpop Мы несколько раз сталкивались с просьбами написат...