Научись онтокритике, чтобы перенаучиться жить

Поиск по этому блогу

2024-11-08

2023-02-16

Нет умения — нет ошибок и есть неумение: миф когнитивных ошибок

Нет умения — нет ошибок и есть неумение: миф когнитивных ошибок

Продолжаю разрушать миф когнитивных ошибок. Больше двух лет назад я уже писал о ложности и вредности словосочетания «когнитивные ошибки» применительно к «вообще» когнитивной деятельности человека (https://ontocritic.org/blog/archives/187).

Основное онтокритическое переконструирование, которое мне кажется полезным и желательным и о котором я написал вроде бы ясно и развёрнуто, могло бы заключаться (для себя я его сделал, это я других мягко фасилитирую) в жёстком отнесении концепта «ошибки» и его синонимов к сбоям в достижении определённого целевого результата при реализации ИСКУССТВЕННО освоенных — в процессе осознанного целенаправленного научения и обучения — и натренированных на практике специальных НЕПРИРОЖДЁННЫХ умений (и знаний, необходимых для них).

Ошибка — это сбой на пути осознанного, целенаправленного научения наилучшему нащупыванию реальности и наилучшему полезному приспособлению к оной (прагматический принцип и критерий). Ошибка, соответственно, должна признаваться актором (исполнителем) таковой, т.е. ошибкой, и подвергаться анализу и учёту для исправления мышления и поведения (деятельности) с целью улучшения прагматической эффективности на основе текущей научной картины мира и социальной реальности, т.е. на основе вполне определённой предпочитаемой онтологии.

Я веду к тому, что любой концепт — в данном случае «ошибка» — почти не имеет смысла без привязки к определённой онтологии. Наиболее полезный и специфический смысл концепт «ошибка» приобретает в контексте критического рационализма и эволюционной эпистемологии, как в приведённом выше варианте описания.

Сбои в реализации человеком иных базовых онтологий и вторичных субонтологий (идеологий, фантазий), в которых исключено признание фундаментальной ошибочности человека или предполагаются какие-либо варианты доступа к неким безошибочным и навсегда данным абсолютным истинам, имеет смысл указывать другим концептом. Я предлагаю словообразование «глушибки» (полагаю очевидным, из каких двух слов синтезирован этот концепт).

Ошибка — это явление открытости критике при попытке исполнения искусственного интеллектуального умения и при осознании сделанности любого знания и его практического применения микрочастицей плесени на поверхности микрокомочка галактической грязи. В критическом рационализме и в модели критического мышления Пола-Элдер соответствующее свойство личности называется интеллектуальным смирением (скромностью, покорностью реальности) (intellectual humility).

Ошибки доступны для обнаружения, признания, исправления и устранения. Глушибки могут только мутировать и приводить своих адептов и сферы их деятельности к гниению и к катастрофам.

Глушибки заменяются ошибками только тогда, когда человек начинает выстраивать и развивать осознанное и целенаправленное научение конкретным умениям и комплексам специализированных умений (профессиям), исключительно искусственным, неестественным и никаким другим образом недоступным социальным индивидам, кроме прямого текстового конструирования и прямого же тренировочного обучения и научения (кейс КМ vs. РКМЧП). Важно подчеркнуть, что ошибки в такой онтологической модели возможны только для умений с доказанной прагматической эффективностью и со стабильно достигаемым определённым результатом. Нет смысла называть ошибками сбои в имитациях деятельности (Э.Берн о деятельности), а фактически в ритуалах и играх или в функционировании неэффективных инерционных институтов, которые живут воспроизводством миллионов глушибок.

Ошибки имеет смысл относить лишь к подлинной деятельности с хорошо отинженеренной технологией, когда мы можем назвать конкретные ошибки и указать правильный порядок действий для их устранения.

Ошибки мы можем искать и находить только после создания и применения конкретных человеческих конструкций для воздействия на что-то в реальности — и после создания ошибок как одного из важнейших инструментов любого осознанного воздействия на реальность. Ошибки — продукт человеческой инженерии, продукт критического мышления и критического исследования. Если вы не ищете ошибки научными методами, их у вас нет, но есть последствия их неисправления. Ошибки не существует — для человека — пока она не названа («Ужель загадку разрешила? Ужели слово найдено?») и не описана (доконструирована, доделана) — и не стала — как предмет обнаружения, избегания и исправления, — осознанной частью натренированного умения конкретной деятельности.

Такое жёсткое ограничение содержания концепта «ошибка» — не софистика и не спекуляция, а усилие в исполнении онтологической дифференциации для увеличения эффективности в управлении вниманием и в онтологическом конструировании — для достижения максимальной прагматической продуктивности (максимального полезного результата полезных и разумных деятельностей).

Более 11 лет назад я написал свой самый популярный текст «Секрет гарантированного успеха» (https://evolkov.blogspot.com/2011/10/blog-post.html), главный тезис которого с каждым годом и даже днём становится всё актуальнее и актуальнее: наипервейшее и наиважнейшее знание и умение, которому необходимо научаться и обучаться для любой человеческой деятельности, чтобы она была успешной и высококачественной, — это знание уже описанных и названных ошибок и умение их распознавать, предотвращать и устранять — и конструировать и описывать новые ошибки, прагматически обоснованные.

У Дмитрия Лучихина встретил меткую метафору про вину, которая хорошо ложится и в тему ошибок. Мы, говорит Д.Лучихин в моём пересказе, не говорим о вине босоножек в промокших ногах, но обвиним резиновые сапоги, поскольку их прямо заданная функция — защита ног от воды.

Когнитивные и прочие человеческие глушибки становятся (могут стать, станут) ошибками только после появления учебников соответствующих ошибок для начальной школы и всех прочих уровней и форм образования и научения. Люди по дефолту — босоножки, обвинять их в конкретных ошибках имеет смысл только после научения быть в чём-то резиновыми сапогами.

Эрратологию — или в переводе ошибковедение — как термин я когда-то нашёл в названии книги об ошибках в написании диссертаций, завёл даже раздел с этим названием на своём сайте. Не уверен, что нужно создавать такую общую дисциплину, но соответствующий раздел как обязательный должен быть в каждой дисциплине и в каждой программе обучения чему угодно. И первой частью там должно быть изложение онтологии фундаментального идиотизма человека «от природы, от семьи, от улицы, от общества и от госшколы», т.е. от инерционной и архаичной социализации и давно протухшего мануфактурного образования.

Люди ещё не доцивилизовались, не доинженерились и не донаучились до своих самых дорогостоящих — им же — и самых корневых, генерирующих все прочие, ошибок. Наша цивилизация начнёт становиться по-взрослому (по Э.Берну) зрелой (или когнитивно-поведенчески здоровой по А.Эллису) только тогда, когда все 200 когнитивных и следующих из них поведенческих глушибок станут предметом прямой и обязательной работы над ошибками во всех профессиях, всех институтах, всех сферах деятельности и коммуникации, всех уровнях власти и во всех структурах управления и организациях.

Ниже — заметка из моих архивов, возможно, я её где-то постил. Тут она в качестве эпилога.

Когнитивные «искажения» — не отклонения, а норма

«Когнитивные искажения — это «слепые пятна» мышления, возникающие в результате систематических отклонений от рационального мышления и логичных и обоснованных рассуждений».

Одно из самых фундаментальных заблуждений и навязчивых когнитивных искажений сообщества учёных и популяризаторов науки — в этом бездумно повторяемом утверждении. Норма человеческого мышления — это когнитивный маразм, от которого некоторая часть людей с большим трудом иногда пытается «отклоняться».

Постэпилог: Эпилог после эпилога

И двухлетней давности пост, упомянутый выше, и данный текст являются отрезками в продолжающемся потоке работы, поэтому их перечтение вызывает у меня желание что-то добавить, что-то уточнить, что-то дополнить — и я этому желанию иногда уступаю, да и прямо давно заявил своим принципом правку любого своего текста в любой момент времени.

В данном случае я хочу прояснить и заострить свою основную критическую претензию к концепции «когнитивных ошибок» как к мифу. В упомянутом посте 2020 г. я её вроде бы неплохо сформулировал, и данный пост состоялся как логичное продолжение темы. Я же хочу здесь повторить свою мысль, перефразируя самого себя, ибо повторение — мать результата.

Концепт когнитивных ОШИБОК априори и скопом присваивает людям — в виде скрытого допущения — некую «доошибочность», что логично интерпретируется как «правильность» или «правота», хотя объективнее предполагать состояние непоиска, ненахождения ошибок. Для подавления указанной иллюзии в уже секундном зародыше и стоит отказаться в данном случае от концепта «ошибка» и начать планомерно и настойчиво внедрять в образование и социализацию представления о неизбежной стартовой неправоте, неграмотности, ошибочности любой мысли, высказывания, действия любого человека в любой момент времени. А вот от этой реперной онтологии выстраивать процедуры и привычки критического исключения ошибок и глушибок для дальнейшего продолжения деятельности или общения (семь раз прокритикуй, в первую очередь себя, а уж потом решай).

2018-06-05

Самая фундаментальная глобальная проблема

2017-01-10

Критическое восприятие

2016-02-01

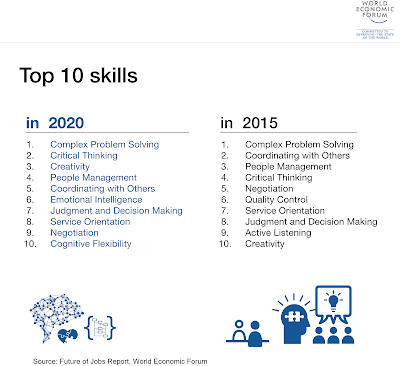

Критическое мышление как умение № 1 завтрашнего дня — и всех последующих десятилетий

2016-01-09

Никаких кризисов в мире нет... кроме кризиса в головах

2015-10-16

Объём накопленного неумения / незнания

2015-01-14

Знать и различать, различать и знать: о современной безграмотности российских интеллектуалов

Диляра Тасбулатова поделилась публикация Алексея Гусева.

https://www.facebook.com/ivanka.lucezar/posts/10152749102698585

вот пост одного из лучших критиков: совершенно в десятку прочтите

Я извиняюсь, конечно. Я очень, очень, очень сильно извиняюсь. Но мне бы хотелось задать вопрос. Риторический, замечу, вопрос. Скорее даже, наверное, воскликнуть хотелось бы, чем задать вопрос. Но я явно чего-то не понимаю. И потому, как обычно в таких случаях, спрашиваю.

А что вообще происходит?!?!

Ну да, я про "Левиафана".

Нет, ещё не смотрел. Лежит пока несмотренный. Но я не об этом.

Все его посмотрели (похоже, я один тяну). Все обсуждают. Спорят. Горячо так спорят. Ну ok. Любопытно. Событие, значит. На тысячи знаков счёт уже идёт - в одной только моей ленте.

Но отчего, отчего же - среди всех этих тысяч и тысяч знаков - ни слова о самом фильме?

Ладно бы непрофессионалы. Они, понятно, обсуждают собственное прочтение - ну так они всегда так делают. Тут ничего нового и интересного.

Но коллеги-то. Причём я же их, как Митя Лопухин Ленку Ерголину, тыщу лет знаю. Они хорошие. Умные. Зоркие. Профи. И как переклинило.

Кто-то говорит - правда, мол, про страну сказана. Кто-то гневается на многозначительность. Кто-то сетует на отсутствие морального вывода. У кого-то любовь к родине протестует против фильма, у кого-то - она же - с фильмом заодно. Кто-то говорит - "так не бывает", кто-то - "так всё и есть", кто-то - "всё так и есть, ну и что".

И ладно бы всё это были выводы. Так нет же - это всё аргументы. Киноведы и кинокритики спорят из-за фильма, прибегая к исключительно внеэстетическим аргументам. Вот едва лишь выясним, стало быть, как там Андрей Звягинцев к России относится (или к человеку, или к миру, или к Богу - но это пореже), - так сразу, в зависимости от этого, фильм и оценим.

Мне уже, конечно, жутко интересно. И как улучу свободных два часа, так немедленно и посмотрю. Потому что это, видать, диковина какая-то - фильм, для обсуждения которого вообще не требуется прибегать к вопросам поэтики, эстетики, приёма и стиля. Один лишь дотошно вычитываемый авторский месседж. И, прах её побери, "правда жизни".

Как есть, диковина. Прям Левиафан какой-то.

Denis Dragunsky

https://www.facebook.com/denis.dragunsky/posts/938776716147497Я "ЛЕВИАФАНА" НЕ СМОТРЕЛ. НО ВЫСКАЖУСЬ!

Я не то что бы осуждаю, нет... нельзя осуждать неграмотных или просто не очень умных людей.

Но я изумляюсь - как можно всерьез равнять произведение искусства и жизнь, то есть реальность? Как можно всерьез, взрослыми голосами, говорить "а вот так не бывает", "это не Россия" или вообще "это клевета"?

Вы чего? Что у вас в школе было по литературе? Разве Марья Петровна не объясняла, что искусство - это (а) не фотоснимок с жизни, и (b) тем более не сама жизнь? "Левиафан" искажает жизнь и клевещет на нее ровно так же, как "Божественная Комедия", "Приключения майора Пронина", "Война и мир" и "Дневник девушки по вызову", это ведь элементарно, это средняя школа.

Боже, как низко пало образование в стране.

Наверное, и в этом тоже либералы виноваты...

Кейс французских карикатуристов:

Александр Рубцов поделился публикация Григория Ревзина.

5 ч. · отредактировано

https://www.facebook.com/xan.rubtsov/posts/773633469393700

Красивое построение. На мой взгляд, небезупречное, но придираться не хочется совсем. Одно только добавил бы. Постоянно обсуждаются мотивы деяния и объект агрессии: нападение на современную свободу слова, на средневековую смеховую культуру... Иногда постепенно и незаметно отходит на второй план сам факт убийства. Убивать людей и с ними свободу слова нельзя! А если просто так, без свободы слова или шутовства? Свобода слова европейская ценность - а человеческая жизнь? Не ценность сама по себе, причем абсолютная? Почти. Тут еще и разное отношение к жизни (и смерти). К самой идее убийства неверного (или вообще кого бы то ни было).

Сегодня в Форбсе вроде должна выйти в нормальном виде статья "Зуб за око", там немного про это

Я понимаю, что мотивы и культурные, цивилизационные контексты можно обсуждать "отдельно", но должно оставаться это "отдельно от чего". А то как-то тихо стирается различие между убийством или, скажем, культурным погромом. Ведь тут не отмутузили, не стекла побили, не машины пожгли

Григорий Ревзин

Колонка N 8

Три дня мучился некоторым несовпадением мыслей с моими либеральными друзьями. Но теперь, когда Шариф и Саид Куаши благополучно застрелены, я позволю сказать несколько слов. Мне кажется, мы не правильно трактуем трагедию в Париже как атаку исламистов на священный европейский принцип свободы слова.

Я никоим образом не оправдываю убийц, не хочу сказать, что карикатуристы сами нарвались и т.д. Местные верующие так часто оскорбляют мой мозг, что я вовсе не против, если кто-то оскорбляет их чувства. Я о другом хочу сказать. Мне кажется неверным считать журнал "Шарли Эбдо" выражением свободы слова. Если мы делаем это, то оказывается, что свобода слова нужна для того, чтобы производить бессмысленные непристойности.

Если вы видели карикатуры этого издания, то вы понимаете, о чем я – по уровню художественного замысла, глубине мысли и языку они сродни картинкам в публичном сортире, хотя по тематике несколько шире. И все же принцип свободы слова существует не для того, чтобы рассказывать похабные истории о Боге и церкви, государстве и семье, великих и мелких людях.

Я понимаю, какую бурю негодования сейчас вызову, но я даже заострю в полемических целях. Это вообще не имеет отношения к свободе слова. Свобода слова вводится (и ограничивается) просвещенческими трактатами и конституциями начиная с XVIII века. А это более древняя штука. Невозможно понять, как вообще может существовать такой журнал в современной цивилизованной стране, если не знать, что это Франция. Страна Вийона, Рабле, страна готической скульптуры с преотвратительными комическими гадостями ада, и непристойных маргиналий на полях церковных рукописей. Карикатура возникает из средневековой смеховой культуры, и карикатуристы – это вовсе не ораторы и философы. Это шуты, гениальные скабрезники и похабники, произрастающие из карнавальной традиции.

Да, конечно, из-за той роли, которую сыграла французская карикатура в эпоху французской революции, она стала частью дискурса европейской свободы. Но это не значит, что она ею и является. Она явление гораздо более древней свободы – освобождения от оков цивилизованности, раскрепощения животного начала в себе. Возможность показать хрен императору – это вовсе не то же самое, что право разоблачать коррупцию, насилие власти или оспаривать налоги в парламенте. Это возможность сбросить с себя оковы общественных установлений, приличий и авторитетов. Иногда это помогает революциям, поскольку десакрализирует власть, иногда помогает власти, поскольку пройдя через карнавальное осмеяние, она укрепляется – так, по крайней мере полагал Михаил Бахтин. Но существует эта традиция вовсе не для власти, а для освобождения человека от себя самого. В основе этого дела не бичующий смех классической сатиры, а утробный хихик хмельного брюха, пупком заметившего свой хрен.

В силу, если угодно, исторической случайности в европейской католической традиции носителями смеховой культуры оказалась в числе прочих и клирики. Это довольно уникальное явление, из него вышло много чего важного, и, возможно, степень радикализма европейской свободы связана именно с этим обстоятельством. Это -- отдельная тема.

Но. В мусульманской культуре народная смеховая культура не менее развита, чем в Европе – достаточно вспомнить турецкий кукольный театр (кстати, препохабный) или Ходжу Насреддина. Но, насколько мне известно (допускаю, впрочем, что ошибаюсь) традиции низового осмеяния распространяются здесь на султанов, визирей, купцов, мулл – но не на Пророка, праведных халифов и законы шариата. Нет такой традиции, шейхи носителями смеховой культуры не были – не знаю, почему. Кстати, православное христианство тоже не породило традиций смеховой культуры в отношении Бога. Уж до какой степени скабрезен русский лубок, но шутки на тему непорочного зачатия там не приняты.

Ужасный расстрел карикатуристов двумя исламскими фанатиками трактуется как столкновение средневековой дикости с модерновой европейской свободой. Я согласен с тем, что расстрел ужасный, я вчера был у французского посольства и оставил там цветы, я согласен с тем, что расстреляна европейская свобода – но не современная. Вообще-то если глядеть на это дело глазами отстраненного культуролога – это столкновение одного средневековья с другим. Это драма взаимного непонимания двух древних традиций, входящих в сердцевину национально-религиозного, а не модернового сознания. Просто в одной традиции можно и нужно сунуть свой голый зад в глаза Господа, раз уж он обрек тебя смерти, а в другой – нет, совсем нет, нельзя этого делать, ибо нельзя предъявлять свое срамное тело тому, кто дал тебе душу. Смерть – серьезная штука, разные культуры вырабатывают разные стратегии реакции на нее, а уж выработав -- за них держатся.

И с этой точки зрения – уж простите меня -- тут нет злодеев. Тут есть шекспировская драма двух начал, двух героев, каждый из которых идет на смерть за право быть собой. Вы что думаете, два этих безумца не знали, что их ждет после того, чего они наделали? Да они, похоже, специально оставили в машине что-то вроде визитной карточки – так в свое время русские террористы оставались на месте акции после ее совершения, чтобы ответить жизнью за свою кошмарную правду. В их дикие – да, согласен, дикие – понятия входит представление о том, что лучше смерть, чем стерпеть оскорбление Богу. В средневековье это бывает.

И вы хорошо знаете, что несчастные расстрелянные художники прекрасно понимали опасность своего дела. Но на том стояли и не могли иначе.

И в итоге все погибают. Но это не театр, и это не переносимо.

Мне кажется, что возводя эту историю к защите священного принципа свободы слова, мы усугубляем ситуацию. Мы делаем эту войну неотвратимой. Ведь есть различие между левиафаном и шутом. Одно дело, когда ты встаешь на бой с государством, с его основами, с его машиной, конституцией. Когда оказывается, что все это построено, чтобы оскорбить Аллаха. Это серьезное дело, тут можно и жизнью пожертвовать. Другое дело, когда ты пожертвовал жизнью, чтобы убить шута. Это просто глупо. Воин не воюет с шутами, потому что в победе нет чести. Смешно идти с оружием против голой задницы – как бы ни ударил, все равно окажешься в говне.

Ну и про нас. Слушайте, ну нельзя так подставляться. Наш фундаментализм – в виде РПЦ ли, государства, казачества или его чеченского величества – в достаточной степени ненавидит либерализм за то, что составляет его сердцевину – за уважение к личности, за равенство перед законом, за основные свободы, за идею сменяемости власти. Ну и зачем давать ему возможность заявить, что либерализм – это похабень и кощунство? Путин ужасен не тем, что он посадил девчонок Пусси Райт, у него много других заслуг. А тем, что он их посадил, он смешон.

2012-10-11

КМ-капля № 0012: Вопросы, контрвопросы и множество ответов

- Познакомиться с типами и моделями вопросов на сайте КОРНИ.

- Проанализировать и оценить вопросы В. Панюшкина по критериям КМ.

- Дать логическую характеристику вопросам В. Панюшкина.

- Сформулировать 15 вопросов к своему мировоззрению на основе критериев и принципов КМ.

- Сформулировать 15 вопросов к человеку с иным, чем ваше, мировоззрением на основе критериев и принципов КМ

- Оценить с позиций КМ ответы и поведение в дискуссии с В. Панюшкиным и Д. Лобашевским их оппонентов или сторонников (хотя бы 2-3 человек).

2012-02-14

КОРНИ умелой жизни: основные идеи программы

См. также:

- Первая мастерская по технологии КОРНИ в Москве 31.03-1.04 или 7-8.04.

- КОРНИ: научитесь коренному наилучшему

- КОРНИ умелой жизни: основные идеи программы

- КОРНИ умелой жизни: образно-экспрессивная аннотация

- Формат работы в программе КОРНИ

- КОРНИ: не тренинг, не семинар, не лекция, а мастерская, да и только

И речь идёт не о знаниях и умениях, которые нужны и доступны только представителям каких-то избранных профессий и должностей, обязанных обеспечить вам улучшенные личную жизнь, качество работы и социальную среду так же, как обеспечивают в гостиничном сервисе повышение качества услуг в обмен на денежные знаки. Если вы рассматриваете свою жизнь и общество как турист рассматривает предложения турфирм по принципу «кто-то другой должен сделать мне всё хорошо, комфортно и красиво, и чтобы я не заморачивался», то эта программа не для вас.

Речь идёт о знаниях и умениях, позволяющих, если использовать аналогию из строительства, любому человеку осознанно выстроить своё мировоззрение, мышление, стратегии и тактики жизненного поведения с «нулевого цикла», которому к тому же заданы осознанные и проверенные реперные (опорные) точки координат. Это универсальные знания и умения, выработанные наукой и инженерией в процессе изучения и преобразования неодушевлённого мира, но фундаментально определяющие эффективность любых направлений активности человека. И это важнейшие научные и технологические знания о самом человеке и обществе, без которых в современной жизни мы неизбежно ведём себя самым глупым и тупиковым образом. Из этого тупика и выводит программа «КОРНИ: по-настоящему умелая жизнь».

Существенным плюсом к указанным знаниям и умениям являются разного рода инструменты, техники и технологии, в которых эти корневые знания и умения уже воплощены и которые чрезвычайно облегчают их освоение и применение и усиливают эффективность их использования. Это и технологии сократова выспрашивания, и стратегии критического мышления, и техники рационально-эмоционально-поведенческого регулирования психологических проблем и состояний, и продвинутые инструменты майндмэппинга (концепт-картирования, онтографии). Последние позволяют сделать наглядной и понятной модель любого знания и любой деятельности, спланировать и осуществить любой проект, любые задачи.

2011-12-25

Мудрость козлёнка: умение правильно считать спасительно в кризисных ситуациях

2010-11-03

Пора менять саму систему обучения

Человеческое восприятие очень избирательно: в лесу биолог лучше всего увидит растения, геолог — камни, энтомолог — насекомых. Иными словами, ученый, увлеченный рассматриванием редкой бабочки, не заметит, на каком камне та сидит. Так возможно ли в таком случае глубокое системное знание леса? А системное знание человека? Ведь понятно, что нельзя объять необъятное. Может, пора менять саму систему обучения? Во всяком случае, именно это предлагал в своей лекции Роджер Шэнк, специалист в области искусственного интеллекта, памяти, информационной обработки естественного языка. По его мнению, важно учить не предметам, а когнитивным умениям и навыкам, с ранних лет приучать ребенка использовать их в жизни. «Не надо лекций, не надо проверки знаний — нужны проекты и осмысление результатов, и когнитивный процесс будет постепенно совершенствоваться», — заявил он. По мнению господина Шэнка, большинство людей не являются интеллектуалами. Но думающими должны быть все. Мэтр классифицировал основные компетенции, которым сегодня в школе не учат, но без которых в жизни не обойтись. Они основаны на когнитивных процессах: прогнозирование, понимание сложных закономерностей, планирование и понимание того, как планируют другие, экспериментирование и оценка результатов экспериментов, диагностика, работа в команде, ведение переговоров, описание ситуации...Кстати, с этого учебного года я начал переходить к обучению на основе КОРНИ-проектов по разработке баз знаний. Приятно, что шагаю в ногу с таким мэтрами...

...Когда-то ему предлагали стать министром образования Кубы — он не стал, как объясняет теперь, из-за того, что в этой стране изменилась политическая ситуация. Когда его спрашивали журналисты, что он собирается делать как министр, он отвечал уклончиво, что это зависит от того, какой хочет стать страна. Сейчас он более конкретен в своих стремлениях и планах: «Мне не важно, станут ли машины разумными. Важно, чтобы разумными стали люди». В настоящее время Роджер Шэнк разрабатывает несколько образовательных онлайн-проектов — в соответствии со своей идеологией, с опорой на овладение основными когнитивными навыками.

2010-10-15

Эрратология: тренинг ошибок

2010-05-17

Умелое мышление и социальная грамотность - 01: введение в идею дистанционного курса (часть 3)

И ещё один интересный, на мой взгляд, вопрос:

Если в социально-гуманитарных науках есть уже разработки, сопоставимые с генной инженерией в медицине, то насколько они признаны в таком качестве и как широко распространены и внедрены - в такой же степени или намного хуже?

На мой же взгляд, некоторым аналогом генной структуры на биологическом уровне могут служить когнитивные структуры сознания на уровне индивида как социального существа. Соответственно, уровень и качество работы с когнитивными "генами" и следует рассматривать как показатель научного и практического прогресса социально-гуманитарных наук.

Предлагаемый дистанционный курс - и заявленный открытый семинар - являются составными частями моих исследований и разработок по применению когнитивной "генной" инженерии и технологий в обучении - и прежде всего в обучении осознанию и пользованию своей индивидуальной когнитивной структурой на "генном" уровне. Приведённая в начале фраза и позволила родиться на свет этой аналогии.

Дополнительная, уже визуальная, аналогия заимствована мною из книги Р. МакМаллина "Практикум по когнитивной терапии". Это образ (исходный рисунок я несколько изменил) перевёрнутой пирамиды верований, и составляющих, собственно, основной элемент "генной" структуры сознания. Опрокинутая пирамида визуализирует представление об относительно небольшом количестве исходных (первичных, базальных, реперных) верований (в переводе книги Р. МакМаллина на русский они обозначены как "центральные"), на основе которых строятся более пространные надстроечные "этажи".

Гуидано и Лиотти проделали наилучшую теоретическую работу в области центральных верований. Они называют их «метафизическое твердое ядро» и объясняют его как глубинное, относительно неоспоримое, подразумеваемое знание о себе, формирующееся у людей в течение жизни (Guidano & Liotti, 1983, p.66). Они метафизические, потому что не основаны ни на опыте, ни на логике, ни на рассуждениях, это коренные недоказуемые принципы (см. также Guidano, 1987, 1991).

Центральные верования — главный компонент теории Аарона Бека и связаны с тем, что он называет «протосхемы» (Beck, 1996, pp. 11-15). [МакМаллин Р., С. 105]

2010-05-13

Умелое (критическое) мышление и умелое социальное поведение: семинар-тренинг с открытой повесткой в Москве 29-30 мая

2009-06-17

Критическое мышление: Мудрый старик и завистливые односельчане

Жил-был в одной деревне старый человек, который славился своей мудростью на всю округу. Но не всем эта слава нравилась, были и завистники.

Решили они как-то посмеяться над стариком. Взяли лошадь и выкрасили один ее бок желтой краской, а юноше сделали кудри с одной стороны головы. Затем этот юноша прошел мимо дома мудрого старика с крашеной лошадью, да так, что к дому были обращены его кудри и желтый бок лошади.

Подождали немного завистники и пошли к старику в гости. Зашли, поздоровались и как бы невзначай спросили, не проходил ли мимо его дома кудрявый юноша с желтой лошадью.

«Да, — ответил спокойно старик, — мимо моего дома проходил юноша, у которого были кудри с той стороны головы, что я видел, но я не знаю, кудрявый ли он. И была у него лошадь, у которой бок, видимый для меня, был желтым. Но была ли лошадь вся желтая, того я не знаю».

Опечалились завистники, но от своей идеи отказываться не захотели. Нарядили они одного мальчика девочкой, дали ему корзину с камнями и велели пройти мимо дома того старика.

Спустя некоторое время приходят они опять к старику и между делом в беседе спрашивают, не проходила ли мимо его дома девочка с корзиной, полной хлеба.

«Да, — отвечает спокойно старик, — мимо моего дома проходил ребенок, одетый как девочка, но была ли это девочка или мальчик, я не знаю. И была у этого ребенка корзина, чем-то наполненная, но был ли это хлеб или что-то другое, мне неизвестно».

Совсем загрустили завистники и пошли прочь. Но старик окликнул их и сказал вдогонку: «Бывает, что приходят люди, которые выглядят доброжелательно, ведут вежливые речи и кажутся очень хорошими. Но с невидимой на первых порах стороны они на самом деле строят ловушки и желают тебе зла».

Избранное сообщение

Онтокритика как социограмотность и социопрофесионализм

Онтокритика как социограмотность и социопрофесионализм

Популярные сообщения

-

Все хотят УСПЕХА. Ещё больше люди хотят ГАРАНТИРОВАННОГО успеха. Никто не хочет знать и не хочет обучать(ся) единственному СЕКРЕТУ, дейст...

-

Андрей Ростовцев: «Прохиндеи с фальшивыми диссертациями» В России появились тысячи фальшивых учёных-экспертов, что самым неблагоприятны...

-

Понравилось мне раскрывать секреты — « Секрет гарантированного успеха » прочитали уже 50 тысяч человек. Задумался я после такого внимания: ...

-

Онтологическая основа критического мышления, или Как убить обман Сегодня отовсюду звучит словосочетание критическое мышл...

-

Нашёл чудесный сайт: «How Karl Popper Has Made a Difference in Our Lives. Testimonies from the five continents» (Как Карл Поппер изменил наш...

-

Автор: Евгений Белошицкий — http://pkmateur.blogspot.com/2009/05/visual-understanding-environment.html См. также: Онтограф...

-

«Три первородных должнотраха» — так я решил перевести The Three Majors Musts , заголовок текста про три главных иррациональных верования, к...

-

Обнаруживаю сегодня, что «самый известный среди психологов писатель» Н. Козлов приглашает народ на свой тренинг « Логический анализ текста ...

-

Черниговская и её научпоп https://vk.com/@g_equality-chernigovskaya-i-ee-nauchpop Мы несколько раз сталкивались с просьбами написат...