Социология без выхода в прикладную социальную инженерию — это сексуальная жизнь исключительно в виде онанизма без эякуляции, коитуса и зачатия. Любительская социальная инженерия — пацанская насильственная групповуха с гарантированным сифилисом и неизбежными выкидышами. (c) Е.Н. Волков

Сделано в проекте КОРНИ для грамотной инженерии своей жизни: Я — человек: самоизобретение, самопроизводство, самоэксплуатация. Онтокритика: прагматический инструмент себяведения и себявладения

Научись онтокритике, чтобы перенаучиться жить

Неграмотными в 21-м веке будут не те, кто не могут читать и писать, а те, кто не смогут научаться, от(раз)учаться и перенаучаться. Элвин Тоффлер

Поиск по этому блогу

2014-04-10

2014-04-08

Реперы понимания — координаты постепенно складываются

Пять лет назад, в феврале 2009 г., я начал этот блог с двух постов — «Где это я? Кварки и реперы мировоззрения — 1» и «Куда этот мир катится? Кварки и реперы мировоззрения — 2». Был затем и пост «Что делают живые организмы в этом мире? Кварки и реперы мировоззрения — 3».

[Дополнение: Чрезвычайно важно, что примерно тогда же я начал прорабатывать и концепцию визуализации онтологий, что затем привело меня к идее онтографии, тем более, что конструирование реперов прямо толкает к построению и наполнению визуально реализованной топологии. Подобные идеи не одного меня посещают [Для меня лично реперно-онтолого-визуально-критический подход оказывается фантастически плодотворным, не успеваю осваивать и упаковывать всё, что начинаю понимать и видеть. И это здорово :) ]

[Дополнение: Чрезвычайно важно, что примерно тогда же я начал прорабатывать и концепцию визуализации онтологий, что затем привело меня к идее онтографии, тем более, что конструирование реперов прямо толкает к построению и наполнению визуально реализованной топологии. Подобные идеи не одного меня посещают [Для меня лично реперно-онтолого-визуально-критический подход оказывается фантастически плодотворным, не успеваю осваивать и упаковывать всё, что начинаю понимать и видеть. И это здорово :) ]

В них я отразил шаги по выстраиванию системы реперов (базовых ориентиров и точек отсчёта) для выстраивания мировоззрения и знаний с «нулевого цикла» («кварки» — это метафора базовых концептов, элементов-«кирпичиков», сейчас бы я использовал как метафору бозон Хиггса, возможно). Конструкцию эту я понемногу выстраиваю и совершенствую, а один очень интересный текст, встреченный и перепощенный мною сегодня, подарил мне чрезвычайно ценную концепцию, которая позволила сложить сразу значительную часть пазла.

Я имею в виду концепцию «Фашизм — восстание ценностей против норм» из одноимённого поста.

Я имею в виду концепцию «Фашизм — восстание ценностей против норм» из одноимённого поста.

У меня складываются следующие цепочки и пары взаимозависимостей и закономерностей:

любители детерминизма — предпочитают эмоции (иррационализм связан с детерминизмом, поскольку позволяет снять ответственность за иррациональное поведение и оправдать отказ от усилий рациональности) — предпочитают ценности (классовое чутьё или патриотизм или интересы государства-нации важнее правил/норм/законов) — предпочитают «бадейную теорию» — предпочитают малообразованных (пролетариат, люмпены, троечники, мало читающие и читающие макулатуру, низкооплачиваемые и зависимые бюджетники, несамостоятельные) — поэтому смыкаются утопизм, фашизм и коммунизм — предпочитают утопическое прошлое или утопическое будущее

выбравшие индетерминизм — предпочитают работу с верованиями для контроля эмоций — выбирают освоение и приоритет рациональности — предпочитают нормы и правила — предпочитают теорию «поискового прожектора» — предпочитают пошаговую социальную инженерию по тем направлениям, где она в первую очередь и возможна, и необходима — опираются на самостоятельных людей

Наука выбрала целенаправленно поиск норм и правил, а инженерия по необходимости сделала своим фундаментом нормы и правила.

Если есть соответствующая нацеленная щупальца (теория), то она будет вылавливать в реальности то, на что она настроена (попробовать изобразить на карте визуально), а если её нет, то неискомое будет мимо пролетать, точнее, короткие и неверно настроенные щупальца ничего не нащупают и не всосут (метафора всасывания реальности через теории-«щупальца» в концепции восприятия и поиска истины как «поискового прожектора»).

Дополнение от 2024.06.18. Спустя 10 лет я разворачиваю свои идеи в концепцию онтокритики в специальном блоге — https://ontocritic.org/blog/

Дополнение от 2024.06.18. Спустя 10 лет я разворачиваю свои идеи в концепцию онтокритики в специальном блоге — https://ontocritic.org/blog/

СССР — Сильных Сгноить, Слабых Развратить, или Отрицательный когнитивно-поведенческий отбор

Постоянно формулируются и предлагаются различные теории о причинах сползания России в пропасть контрцивилизационной деградации. Поиски глубоких исторических ядовитых корней и наследуемых веками ментальных и культурных традиций интересны и полезны, но здравый смысл и наука подсказывают, что погоду сегодняшнего дня с наибольшей причинной силой определяет день вчерашний, а не погода вековой давности.

Известные мне эксперименты в социальной психологии и собственный опыт работы со множеством людей, оказавшихся в интенсивно обрабатывающих группах (культах), подталкивает к поиску объяснений российской социально-психологической ситуации в процессах ближайших десятилетий, а не в глубинах веков. Изменения состояния целого общества, тем более состоящего из многих миллионов граждан и расположенного на громадной территории, не происходят, само собой, мгновенно и, возвращаясь к метафоре погоды, за один день в жизни народа можно условно принимать десятилетие. В таком случае причинно-следственные основания сегодняшней социальной «погоды» следует искать в пределах 1-2 «недель», не больше.

В такой перспективе я полностью разделяю печальный вывод о «цивилизационной миссии» русского человека, которая якобы состоит в том, чтобы показывать свою мощь и удаль в особо трудные времена:

«С цивилизационной миссией я согласен — но, стесняюсь сказать, не уверен в том, что тот русский человек ещё существует в сколько-нибудь серьёзных количествах. Потому что крупнейшей геополитической, а заодно и человеческой катастрофой надо, по-моему, считать не развал Советского Союза, а, наоборот, его существование. Российские времена сперва было вернули в повестку дня важность инициативы, да затем быстро свели на нет, и снова, как в советские годы, успеха стали чаще добиваться люди лояльные и компромиссные, бездеятельные и хваткие — а не инициативные и самоотверженные. Отрицательный отбор, навредивший России при безбожной власти, продолжился, население люмпенизировано и привержено патернализму. И теперь, если вдруг будет сделан новый территориальный подарок электорату, а Европа не проглотит этого, — как опираться на такие собственные силы?

Хотя есть и другая гипотеза, которой я не разделяю: что русским человеком управлять невозможно, он всегда сам по себе и просто обладает выдающейся приспособляемостью. Нисколько не хочу в этом убеждаться — буду тихо надеяться, что ни Донецкая, ни какая иная украинская область России не понадобится». (Отрицательный отбор русского человека / Кирилл Харатьян)

Под отрицательным отбором не стоит понимать генетический отбор, поскольку это уже эволюционный масштаб, а мы точно имеем дело всего лишь с геологическим мгновением. Сиюминутно же действует когнитивно-поведенческий отбор (дрессировка) через наказания и ограничения в отношении одних типов поведения и подкрепление (поощрение) других типов поведения. В истории СССР и затем РФ мы видим постоянное преобладание дрессирующего подавления индивидуальной инициативы, таланта и независимости и поощрение посредственности, иждивенчества и группомыслия. Почти сто лет такой дрессировки, сочетавшейся с физическим уничтожением даже только предполагаемых, а не активных, несогласных, — что было прежде всего средством ещё более успешной дрессировки выживших, — вполне правдоподобное объяснение сегодняшнему массовому мороку.

20 лет существования РФ делятся на первые 15 лет, когда не было НИКАКОЙ серьёзной и последовательной политики дрессировки народа хоть в каком-то внятном направлении, а последние 5 лет вернули нас в СССР именно по методам и задачам социальной дрессировки, только идеологические «декорации» несколько поменялись.

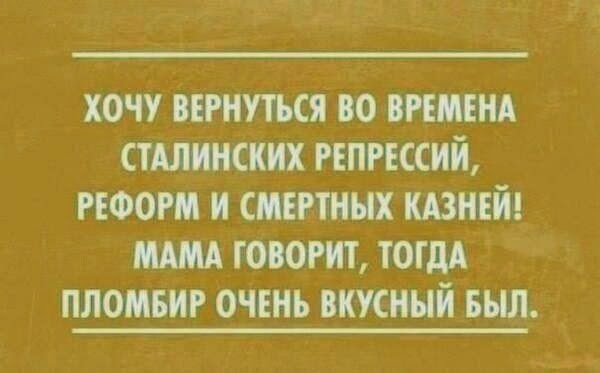

И ещё раз изложу свою теорию, откуда же взялось «всё то хорошее, что было в СССР». Вроде бы я уже где-то высказвался на эту тему, но для изменения ложных условных рефлексов у дрессируемых требуется множество повторений одного и того же упражнения.

Во-первых, стоит различать хорошее и «хорошее», т.е. объективно хорошее и кажущееся хорошим (по плодам узнаете дерево). Кажется хорошим передать все заботы о своей жизни в заботливые руки партии правительства, а крах целого общества и собственной жизни с этим «хорошим» почему-то не у всех связывается причинно-следственным отношением.

Во-вторых, немало вроде бы объективно хорошего было связано с уже не совсем хорошим (битое стекло в варенье). Доступный летний отдых для детей, например, сам по себе дело хорошее, но вспомните или посмотрите фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён!» — и картина «советского хорошего мира» станет не такой радужной. Не буду напоминать о более печальных «подкладках» и «изнанках».

В-третьих, в самых существенных отношениях советская система паразитировала на досоветском «капитале»: социальном, экономическом, научном, инженерном, моральном, эстетическом, историческом и т.д. Я в 1970-х годах застал в университете пару преподавателей с дореволюционным бэкграундом, один из них был фантастически хорош! Остальные профессора были учениками дореволюционных профессоров, что неплохо бы понимать и помнить. Как только иссякли досоветские ресурсы социально-психологические и прочие человеческие ресурсы с определёнными досоветскими качествами, так СССР и рухнул. Было бы неплохо отобразить эту историческую конструкцию и процесс визуально, тогда миф «хорошего СССР» можно будет разрушать наглядным образом.

И, о, Великая Сеть! Пока я писал этот пост, в моей ленте в FB появилась меткая зарисовка процесса дрессировки не только людей, но и животных, в США:

Галстук Мебиуса

Наблюдение о Штатах. Во первых заметил то что политика правительства направлена на атомизацию общества. Люди, в одноэтажной Америке(на самом деле она бывает и двух и трех этажная), в соли земли американской, живут очень замкнуто. Коммюнити из домов с дорогой от куда жители ездят на работу, в магазины, развлекаться и т.д., но отсутствует как таковая улица. Помните у Райкина, в миниатюре "Родительское собрание" один из родителей, предлагал оградить детей от вредного влияния улицы замуровав их во дворе? Это реализовано в современном США. Улицы нет, нет детских площадок во дворе, детям негде набираться уличной мудрости. Знаменитые американские гангста, через поколение могут сохраниться лишь как реликтовый вид, подпитываемый мигрантами в плохих кварталах мегаполисов. Детям же из благополучных пригородов просто не куда пойти погулять. Все детство под контролем родителей.

Во вторых, понял почему в США, достаточно благополучной стране в плане преступности, такой большой процент заключенных и порой, несоразмерно жестокое наказание, за преступления против личности. Обратил внимание, что все собаки, даже бойцовых пород, очень дружелюбны. Алексей(брат моей жены) сказал, на это, что ничего удивительного, ведь всех агрессивных собак усыпляют и отбор действует в пользу дружелюбных животных. То же и с людьми выходит. За попытку убийства(без жертв), за разбой и грабеж, без вреда жертве, можно легко схлопотать срок в 10-20 лет(правда тюремная система там хитрая, и при везении можно при сроке в триста лет, откинуться через пару годков, с чистой совестью). Идет такой же отбор людей. Агрессивных граждан банально запирают в тюрьмы до окончания репродуктивного возраста. Результат, отличный, надо сказать. Ни в одной стране мира, так безопасно себя не ощущал. Даже знаменитый Гарлем сейчас, весьма спокойное место. Конечно, если поискать, то можно найти квартал, где тебя подвергнут ласкам за цвет кожи, или просто ради любви к искусству, но таких кварталов все меньше. В общем, евгеника в действии, и никакого возмущения псевдогуманистов.

И для овладения знаниями в области дрессировки людей и животных хотя бы на популярном уровне читайте: Прайор К. Не рычите на собаку! О дрессировке животных и людей

P.S. Ещё подоспело интервью профессора А. Зубова на туже тему дрессировки:

P.S. Ещё подоспело интервью профессора А. Зубова на туже тему дрессировки:

«Новых людей слишком мало, чтобы победить наступающую архаику»

Андрей Зубов о том, сколько поколений нужно, чтобы исчезли следы рабства

11.04.2014, 00:00 http://kommersant.ru/doc/2444487

В минувшие выходные издательство НЛО в 22-й раз провело ежегодную научную конференцию "Большие Банные чтения". В этом году для обсуждения была предложена тема "Рабство как интеллектуальное наследие и культурная память". Анна Наринская расспросила профессора Андрея Зубова о том, почему тема крепостного права представляется ему актуальной для современного российского общества

В США ежегодно проходит несколько конференций и семинаров по последствиям рабства и их преодолению — но там это вроде бы понятно. А у нас-то что?

По моему убеждению, революция, которая погубила историческую Россию, произошла именно в результате того, что полтора века большинство людей здесь были крепостными рабами. Именно этим воспользовались Ленин и большевики. Они воспользовались не только самим фактом озлобленности крестьян и их ненавистью к бывшим "господам", но также и тем, что крепостное право было сопряжено с неграмотностью, причем с неграмотностью, сознательно поддерживаемой властью.

Но к революции-то крестьяне уже 50 лет как были свободны.

Они были свободны, но на то, чтобы "залечить" следы рабства, нужно куда больше, чем два поколения. В лучших произведениях о крестьянской жизни начала XX века, например в "Деревне" Бунина и "Неупиваемой чаше" Шмелева, завязка современного повествования — это всегда трагедия крепостного времени. У Бунина это воспоминание о том, как людей травили собаками, у Шмелева это судьба крепостного художника, учившегося в Италии, человека европейского образования, вынужденного существовать в условиях рабства. Так что это травма за 50 лет никуда не делась.

Но как все-таки так вышло — власть не хотела, не хотела освобождать крестьян, сознательно держала их в темноте, а потом по мановению руки Александра II вдруг все изменилось?

Ну, во-первых, первым, кто хотел освободить крестьян, был Александр I. Он даже выпустил известный указ о свободных хлебопашцах (указ 1803 года, предоставлявший помещикам право освобождать крепостных крестьян с выделением им земельного участка.—Weekend). Но перейти к реальной реформе он не смог, потому что практически все дворянство было против. А насчет Александра II — не будем питать иллюзий. Он был сторонником крепостного права, но тогда ведь встала реальная угроза новой пугачевщины. Несколько лет назад были опубликованы отчеты Третьего отделения о состоянии умов крестьянства в то время, и они показывают, что, не случись реформы, новое огромное восстание произошло бы непременно.

"Крепостное право было сопряжено с неграмотностью, причем с неграмотностью, сознательно поддерживаемой властью"

То есть реформа 1861 года — это был не жест доброй воли, а вынужденная мера?

Именно. Но вернемся к вопросу грамотности. Пока было крепостное право, крестьяне были тотально безграмотны. Это не случайно, не вдруг получилось — это была политика власти. В XVI веке, когда крестьяне не были еще окончательно закреплены, грамотность русского населения была выше, чем в веке, например, XVIII. Причем намного. По берестяным новгородским грамотам видно, что грамотность была практически всеобщим явлением. Да, писали с ошибками, но писали почти все. А теперь найдены берестяные грамоты и в Старой Руссе, и в Смоленске. Отчасти причина этого в том, что христианизация произошла не с непонятной латынью, а с понятным славянским языком — это помогало усваивать не только христианские нормы, но и грамотность. В Европе с этим, кстати, было сложней. Поэтому там даже многие короли были неграмотны в средние века.

А XVIII век отличался тем, что росло качество образования в высших слоях — при Елизавете Петровне открылся, например, Московский университет. А школа из среды крестьян ушла полностью.

При Николае I среди крестьян — и частных, и государственных — уровень грамотности был 1,5%. И в основном это были старообрядцы, которые специальным образом внимательно относились к грамоте, к обучению детей.

В 1914 году среди новобранцев (а они набирались из всех сословий — там были не только молодые крестьяне, но и дворяне и мещане) неграмотных было 64,6%. И это через два года после того, как Николай II подписал указ о всеобщем начальном образовании!

То есть значительная часть русского народа вступила в революцию, в 1917 год, неграмотной. В итоге агитация большевиков, иногда совершенно безумная, вроде лозунга "Мир без аннексий и контрибуций" во время ужасающей войны, воспринималась этими людьми без всякой критики.

Примерно как сейчас без критики воспринимается агитация, льющаяся с телеэкрана?

Примерно. Но подождите, сейчас надо сказать о другом.

Дело в том, что русская церковь, будучи церковью государственной, поддерживала рабство. Ни один епископ русской церкви в эпоху крепостного права не высказался против крепостного права. Ни разу. Это я говорю с полной ответственностью. Некоторые священники, бывало, возмущались отдельными эксцессами крепостного рабства, писали об этом в консисторию, но письма эти обычно ложились под сукно. Другие пытались создавать школы для крестьян, но помещики им на это обычно отвечали, что нам-де нужны работники, а не ученые.

Что происходило? Крепостное право было страшно непопулярно среди крестьян. Все мечтали получить свободу. А церковь была за крепостное рабство. Соответственно, церковь становилась чужой.

"Агитация большевиков, иногда совершенно безумная, вроде лозунга "Мир без аннексий и контрибуций" во время ужасающей войны, воспринималась без всякой критики"

Как вы объясните такое поведение церкви? Священство до такой степени боялось властей предержащих?

И это тоже. Но к тому же это был вопрос корысти. Когда при Екатерине были созваны комиссии и думали создать новое законодательство, которое должно было сменить Уложение 1649-го (в результате его так и не создали), ни один из синодалов, участвовавших в этих комиссиях, не заикнулся об отмене крепостного права, о том, что оно богопротивно и аморально. Они, наоборот, в один голос говорили о том, что надо позволить им, священству, владеть "душами" (владеть крепостными разрешено было только дворянам). Им этого не разрешили, но характерно, что именно об этом был запрос.

Это привело к тому, что крестьяне не верили церкви. В Бога веровали, а в церковь — нет. Когда в ноябре 1917 года были выборы в Учредительное собрание, а они были относительно свободными, за православную партию и за все остальные христианские партии, включая старообрядческие и лютеранские, было подано 1,5% голосов. А за большевиков и эсеров, которые явно демонстрировали свою антирелигиозную позицию, было подано суммарно около 80% голосов.

"Крепостное право было страшно непопулярно среди крестьян. Все мечтали получить свободу. А церковь была за крепостное рабство. Соответственно, церковь становилась чужой. В Бога веровали, а в церковь — нет"

То есть к семнадцатому году большинство населения составляли необразованные антиклерикалы?

К семнадцатому году общество разделилось. Все-таки 50 лет уже не было крепостного права, работало земство — так что из наиболее активной части крестьян сформировался новый класс. Это уже были люди образованные. Например, дед моего деда был крепостным крестьянином. Он был призван в военную службу и по окончании двадцатилетней николаевской службы, уже свободным человеком (из рекрутчины в крепостное состояние не возвращали), был отселен в Витебск. А мой прадед был уже мастером на Витебской железной дороге. И всем сыновьям он дал высшее образование, а все дочери ходили в гимназию, пока не случилась революция.

Это был новый слой — из бывших крестьян, мещан и так далее. Это был, можно сказать, новый класс. Они были образованны, они были активны, их становилось все больше. Но все же большинство людей было еще той, старой, сложившейся еще в крепостническую эпоху формации. Они были неграмотные. У них были совершенно причудливые представления о политическом процессе. И именно ими воспользовались Ленин и большевики. То есть то, что случилось в октябре 1917 года, это была не революция, а архаическая контрреволюция, которая вернула Россию аккуратно в эпоху Ивана Грозного, то есть в то время, когда все слои населения были рабами царя. По сути, Гражданская война была, да, войной нового и старого, но только за новое были как раз сторонники Белого движения, те, кто хотел защитить европейскую перспективу России от архаичных народных масс и сами эти массы постепенно модернизировать. Но победила мужицкая архаика. Недаром аббревиатуру ВКП(б) стали расшифровывать как "второе крепостное право большевиков".

По-вашему, получается, что крепостное право продолжалось вплоть до перестройки?

Даже до событий 1988-1991 годов, после которых опять стал возникать новый слой — исчез железный занавес, у молодежи появилась возможность учиться повсюду, появился доступ к информации (который теперь опять пытаются ограничить). Но опять этих "новых" людей просто по количеству недостаточно для того, чтобы победить наступающую со всех сторон архаику, чтобы преодолеть остатки рабской психологии.

"Гражданская война была, да, войной нового и старого, но только за новое были как раз сторонники Белого движения, те, кто хотел защитить европейскую перспективу России от архаичных народных масс и сами эти массы постепенно модернизировать. Но победила мужицкая архаика"

Но это ведь общее место насчет рабской психологии. Все произносят это словосочетание, но не то чтобы понимают, что это значит конкретно.

Рабская психология — это, во-первых, психология безответственности: не ты определяешь свою судьбу, ее определяет твой господин, государство, начальство. Во-вторых, это психология неуважения к собственному труду — потому что его плоды тебе не принадлежат. Если, скажем, разорялся помещик, он мог продать всю собственность крестьянина, вплоть до его избы. То есть крестьянину не принадлежало ничего, ни он сам, ни его тело, ни его дети — их можно было продать отдельно от родителей. Люди чувствовали, что у них ничего нет — да и не будет. Что надо просто работать кое-как, чтобы от тебя отстали. Как говорили в советское время, мы делаем вид, что работаем, а они делают вид, что нам платят. В-третьих, это отсутствие гражданского чувства, чувства, что я гражданин и от меня зависит судьба моей деревни, моего города и в конечном счете моей страны. И эта психология, этот взгляд на мир, к великому сожалению, так и не исчерпали себя в России окончательно — ни после того, как отменили первое рабство, ни после того, как отменили второе.

Анна Наринская

Андрей Борисович Зубов — доктор исторических наук, бывший профессор МГИМО, уволенный месяц назад за публичное выражение мнения о событиях на Украине, противоположного официальному. Автор книг «Парламентская демократия и политическая традиция Востока» (1990), «Обращение к русскому национальному правопорядку как нравственная задача и политическая цель» (1997), ответственный редактор книги «История России. XX век» (2009).

У нас это в некотором смысле даже более важно, хотя бы потому, что перед отменой рабства в Америке только в двух штатах среди населения было большинство рабов — в Джорджии и в Луизиане, а у нас до 1861 года вполне официально рабами было большинство населения. Государственные и частновладельческие крепостные составляли абсолютное большинство (от 80 до 90% всего населения) во всей европейской части России. Мы были обществом рабов — это факт. И, говоря, например, о прогрессивном в принципе екатерининском указе о вольности дворянства (манифест 1762 года, освобождавший дворянское сословие от обязательной гражданской или военной службы.—Weekend), мы не должны забывать, что он касался тончайшего слоя людей — дворянство в разные времена составляло от 1 до 1,5% населения России. Поэтому очень важно понять, во-первых, что такое русское рабство, и, во-вторых, какое оно имеет влияние на сегодняшнюю жизнь и сегодняшнее сознание.

2014-04-07

Преподаватели вузов как новые рабы корпораций-университетов

О преподавательской работе

Опубликовано: 04.04.2014 4 743

rabkor4 http://rabkor.ru/analysis/2014/04/04/chomsky

Иллюстрация Ильи Колесникова © mdst.me

Это запись высказываний Ноама Хомского, произнесенных по скайпу 4 февраля 2014-го на собрании членов и сторонников «Ассоциации внештатных преподавателей», входящей в профсоюз «Объединенные рабочие сталелитейной промышленности», состоявшегося в городе Питтсбург. Высказывания профессора Хомского являются ответами на вопросы, заданными Робином Кларком, Адамом Дэвисом, Дэвидом Хоински, Марией Сомма, Робином Дж. Соуэрдсом, Мэтью Уссиа и Джошуа Зелезничком. Транскрипция: Робин Дж. Соуэрдс под редакцией профессора Хомского.

О найме преподавателей на испытательный срок

Это часть бизнес модели — фактически то же самое, что наем временных работников на промышленных предприятиях или так называемых «компаньонов» в сети Wal-Mart, то есть это такой принцип найма работников, когда можно сэкономить на выплатах. Иными словами, это часть корпоративной бизнес-модели, специально созданной для сокращения затрат на оплату труда и повышения раболепства среди сотрудников.

Когда университеты стали превращаться в корпорации (а это систематически происходило на протяжении последних 25 лет в рамках общего неолиберального наступления на население), то в принятой ими бизнес-модели значение стала иметь лишь итоговая сумма в бухгалтерской ведомости. Только «эффективные собственники» в данном случае — это члены правления (или законодательные учреждения в случае, если это государственные университеты). Они хотят снизить затраты и быть уверенными в том, что сотрудники будут покорными и послушными. И в большинстве случаев добиться этого можно при помощи найма работников на непостоянной основе.

Как раз в тот период, когда наем временных работников стал распространяться в связи с общим подъемом неолиберализма, в университетах стала все чаще прослеживаться аналогичная тенденция. Сама идея заключается в том, чтобы разделить общество на две группы. Одну группу иногда еще называют «плутономией» (термин, используемый в Ситибанке, когда там советуют своим инвесторам, куда именно вкладывать финансы) — это верхушка богачей, сконцентрированная преимущественно в таких странах, как США. И другая группа — это вся остальная часть населения — «прекариат», люди, не имеющие социальной защиты.

Иногда эту идею уже совершенно откровенно озвучивают. Так, например, когда Алан Гринспен рассказывал в американском Конгрессе в 1997-м году о тех чудесах, которых добилась экономика под его руководством, он открыто заявил, что одной из основных составляющих экономического успеха стало внедрение системы, предполагающей «меньшую социальную защищенность рабочих» (как он это называл). Если рабочие менее защищены, то это, дескать, очень «полезно» для общества, потому что тогда они не будут требовать зарплату, выходить на забастовки или требовать социальных выплат — короче, они будут служить хозяевам пассивно и с превеликим удовольствием. А это как раз и есть оптимальный вариант экономического «здоровья» корпораций. Тогда все считали аргументы Гринспена вполне разумными, если судить по отсутствию возражений и бурным овациям, которыми его приветствовали.

А теперь давайте перенесем этот же принцип на университеты: как здесь создать «меньшую социальную защищенность работников»? Здесь важнейшим фактором является отсутствие гарантии занятости — люди работают фактически «на птичьих правах», их можно уволить в любой момент. Тогда они заткнутся, примут без возражений свою крохотную зарплату и займутся делом. А если им еще дать подачку — позволить поработать и следующий год на таких же условиях, то они и это примут и большего уже требовать не будут. Именно так можно сохранять общество эффективным и «здоровым» (с точки зрения корпораций, конечно). Поскольку университеты постепенно начинают внедрять у себя корпоративную бизнес-модель, то и в них, соответственно, тоже чаще используется прекарный труд. Мы еще будем видеть все больше и больше таких вот примеров.

Однако это всего лишь один аспект, а есть и другие, с которыми тоже давно знакомы в частной индустрии: это огромное увеличение прослойки управленцев и бюрократов. Если вам нужно контролировать людей, то вам для этого понадобится ведь сила администрации. В американской промышленности работает огромное количество (больше, чем где бы то ни было) менеджеров, уровень за уровнем. Пусть это и предполагает больше расходов на управление, но полезно для контроля и подчинения. То же самое наблюдается и в университетах. Последние 30-40 лет происходил резкий рост количества управленцев в университетах по отношению к преподавательскому составу и студентам. Количество преподавателей и студентов при этом практически не менялось, однако количество управленцев существенно возросло. На эту тему есть одна замечательная книга известного социолога Бенджамина Гинзберга «Поражение преподавательского состава: усиление администрации университета и почему это так важно» (Oxford University Press, 2011), в которой детально описывается сам бизнес-стиль управления и различные уровни администрации (которая, конечно же, хорошо оплачивается). Есть профессиональные управленцы (вроде деканов, например), которые раньше были преподавателями, потом на пару лет занимали какую-нибудь должность в какой-нибудь администрации, а затем возвращались в университет, став профессиональными управленцами, они нанимают заместителей деканов, секретарей и так далее — всю структуру, связанную с управлением.

И всё это — второй аспект данной бизнес-модели. Однако использование дешевого труда социально незащищенных работников это ведь старая практика бизнеса, она применяется с тех пор, как существуют частные предприятия, а профсоюзы возникли уже лишь в ответ на нее. В университетах дешевый и социально незащищенный труд — это труд прежде всего доцентов и аспирантов. Аспиранты наименее защищены и по вполне понятным причинам. Идея заключается в том, чтобы переложить сам процесс обучения на незащищенных работников, что не только улучшает дисциплину и контроль, но также помогает использовать сэкономленные средства на иные цели. Все расходы за такую политику, естественно, возложены на студентов и на самих социально незащищенных работников. И это стандартная практика в обществе, где всем правит бизнес — перекладывать всю тяжесть на плечи народа.

По сути и экономисты негласно способствуют этому. Вот, например, представьте себе, что вы обнаружили ошибку в своем банковском счете и звоните в банк, чтобы там всё исправили. Вы же сами знаете, как это происходит. Вы набираете номер и слышите автоответчик: «Мы вас очень любим — выберите, пожалуйста, то, что вам нужно из следующего меню…». Может быть вам это меню и необходимо, а, может и нет. И вот когда вы наконец находите нужную опцию — вы слышите музыку, а затем — через какое-то время слышите голос: «Пожалуйста, оставайтесь на линии — мы ценим ваше время»… и так далее. И вот, наконец, через какое-то время вы слышите уже голос живого человека, которому можете задать коротенький вопрос. Это и есть пример того, что экономисты называют «эффективностью». По расчетам экономистов, такая система сокращает издержки на оплату труда для банка и, конечно же, перекладывает эти издержки на вас. Издержки эти многократно преумножаются массой клиентов, но они, естественно, не учитываются при экономических расчетах.

Если взглянуть на сам принцип, по которому функционирует наше общество, то вы увидите то же самое, причем, повсюду. То есть университеты перекладывают издержки на студентов и преподавателей, которые не только не зачислены в штат, но все время находятся в том положении, которое должно гарантировать их социальную незащищенность. Всё это прекрасно укладывается в принцип корпоративной бизнес-модели. Пусть это вредно для самого образования, но оно-то как раз в данном случае и не является целью. В действительности же, если оглянуться назад, то можно понять, что данная тенденция корнями уходит гораздо глубже. Можно вспомнить, что еще в начале 1970-х (когда данная тенденция стала отчетливо проявляться), весь политический спектр был сильно обеспокоен активизмом 1960-х годов — этот период тогда обычно называли «временем проблем». И «временем проблем» тот период считался потому что страна становилась более цивилизованной — а это ведь весьма опасно. Люди чаще участвовали в политической жизни, они пытались добиться прав для групп, которые именовались группами «особых интересов» — это женщины, рабочие, крестьяне, молодежь, старики и так далее. А это уже вызвало мощную обратную реакцию, причем вполне открытую.

Либералы (точнее, «Тройственная Комиссия» — интернациональная либеральная организация) тогда издали такую книгу «Кризис демократии: об управляемости демократиями — доклад Тройственной комиссии» (авт. Майкл Крозье, Сэмюель Хантингтон, Джоджи Ватануки, изд. New York University Press, 1975). Представителей администрации Картера тогда почти полностью сместили с постов. Особую обеспокоенность вызывала такая проблема, как «кризис демократии», а именно тот факт, что демократии стало якобы слишком много. Ведь в 1960-х происходило огромное давление со стороны населения — со стороны всех этих «групп особых интересов», пытавшихся добиться своих прав на политической арене и оказывать давление на государство, а это считалось просто недопустимым. Была ведь только одна группа «особых интересов», а именно корпоративный сектор — именно его интересы считались «национальными интересами». Лишь корпоративный сектор, как считалось, должен контролировать государство, но об этом вслух не говорили. А остальные группы «особых интересов» только «создавали проблемы». И тогда было принято решение: «нужно быть поосторожней с демократией» — общество должно отступить назад и снова стать пассивным и апатичным. Особое внимание после этого стали уделять школам и университетам, которые, как считалось, не справляются со своей обязанностью — не достаточно «внушают молодежи нужные идеи». Достаточно взглянуть на студенческий активизм (правозащитное движение, антивоенное движение, феминистское и экологическое движение) и становится ясно, что молодежи плохо внушают нужные идеи.

Однако как же ей внушить нужные идеи?

Для этого есть масса способов. Один из вариантов — повесить на них огромные долги за обучение, которые практически невозможно выплатить. Долг — это ловушка. Особенно долг студента за обучение — он может быть огромен — он нередко гораздо больше, чем долг по кредитной карточке. Это капкан, в который ты попадаешь на всю оставшуюся жизнь, потому что сами законы составлены таким образом, чтобы ты из него не вырвался. Когда дело касается бизнеса, который погрязает в неоплатных долгах, то еще можно объявить о банкротстве, но человек, на котором висят неоплатные долги за обучение, объявить о банкротстве не может. В случае невыплаты этого долга даже социальное пособие могут автоматически переводить на оплату этого долга. Это же сугубо дисциплинарная технология. Я не утверждаю, что так изначально всё и было задумано, но в результате именно такой эффект мы и получаем. И сложно сказать, что в этом есть какая-то экономическая необходимость.

Взгляните хотя бы на другие страны мира — высшее образование там зачастую бесплатное. В тех странах, где соблюдаются наивысшие стандарты в сфере образования (например, в Финляндии, которая всегда «держит планку»), высшее образование бесплатное. В богатых и успешных капиталистических странах (типа Германии) — оно бесплатное. В Мексике — стране бедной, но где стандарты образования все же достаточно приличные (учитывая ее экономические трудности) — высшее образование бесплатное. А теперь давайте посмотрим на США. Если оглянуться на период 1940-50-х в США, то мы увидим, что тогда система высшего образования была близка к тому, чтобы стать бесплатной. Закон о льготах для демобилизованных военнослужащих позволил получить высшее образование массе людей, которые в иных условиях поступить в колледж не смогли бы. Это было хорошо как для них самих, так и для экономики и общества в целом — именно это позволило обеспечить высокие темпы экономического роста впоследствии. И даже в частных колледжах образование было почти бесплатным. Возьмем, например, меня: я поступил в колледж в 1945-м году — это был университет Пенсильвании, входящий в элитную «Лигу Плюща». И плата за обучение была тогда 100 долларов (или 800 современных долларов). И к тому же получить стипендию было достаточно легко. Ты мог жить дома, работать, ходить на занятия, и тебе это ничего не стоило. Сейчас же это просто ужас какой-то! У меня вот внуки ходят в колледж, так они должны и платить за свое образование, и работать, и все равно оплатить образование практически невозможно. Это самая настоящая дисциплинарная технология по отношению к студентам.

Еще одной технологией идеологической обработки является нарушение контакта между преподавателем и студентом: огромные аудитории, временные преподаватели (которые к тому же перегружены работой, но все равно вынуждены едва выживать на аспирантскую зарплату). И у них ведь нет никакой гарантии сохранения рабочего места — ты просто не можешь построить свою карьеру, двигаться дальше, получать больше. Все это и есть дисциплинарная методика идеологической обработки и контроля, что очень напоминает методы, применяющиеся на фабрике, где фабричные рабочие должны просто слушаться и подчиняться; где не предполагается, что рабочие будут играть какую-то роль в организации производства или перераспределении функций на рабочем месте — это задача менеджмента. И этот же принцип сейчас применяется в университетах. Думаю, что того, у кого есть опыт работы в частных компаниях или в промышленности, это ничуть не удивит.

О том, каким должно быть высшее образование

Прежде всего нам следует отбросить саму идею о том, что когда-то якобы был некий «золотой век». Было по-другому, в чем-то, может быть, и лучше, но все равно далеко от совершенства. Традиционные университеты были, например, жестко иерархическими структурами и в них практически не допускалось демократическое участие в процессе принятия решений. Отчасти активизм 1960-х был вызван и стремлением к демократизации университетов — попыткой, так сказать, ввести представителей студентов в преподавательские комитеты, дать возможность всему преподавательскому составу участвовать в принятии решений. И некоторые из этих студенческих инициатив были в той или иной степени реализованы. В большинстве университетов сейчас студенты в какой-то степени влияют на принятие решений преподавательским составом. И, думаю, что в этом отношении нам нужно двигаться дальше — строить демократические институты, где все участники, кем бы они ни были (преподаватели, студенты, обслуживающий персонал), могли бы участвовать в определении самой структуры данного института и принципов его управления. Всё то же самое касается и фабрики.

И, я бы сказал, что это отнюдь не какая-то совсем уж радикальная идея. Она напрямую следует из классического либерализма. Если вы почитаете, например, Джона Стюарта Милла, весьма значимую фигуру в классической либеральной традиции, то поймете, что он считал само собой разумеющимся то, что место работы должно управляться и контролироваться людьми, которые там непосредственно и работают — это и есть свобода и демократия (см., например, работу: Джон Стюарт Милл, «Принципы политической экономии» кн. 4, гл. 7).

И те же идеи мы встречаем и в США. Взять хотя бы тех же «Рыцарей труда», одной из заявленных целей которых было: «Создать кооперативные институты, которые должны будут вытеснить систему зарплаты и заменить ее кооперативной индустриальной системой» («Учредительная церемония» для новых местных ассоциаций). Или же взять, например, Джона Дьюи — популярного в XX-м веке социального философа, призывавшего не только к введению системы образования, направленной на стимулирование творческой независимости в школах, но и к введению рабочего контроля на промышленных предприятиях, что он называл «демократией в сфере промышленности». Он говорил, что до тех пор, пока жизненно важные институты современного общества (производство, торговля, транспорт, масс-медиа) не будут поставлены под демократический контроль, то и сама «политика останется лишь тенью, отбрасываемой на общество крупным бизнесом». (Джон Дьюи «Необходимость новой партии», 1931).

Это на самом-то деле элементарная идея, укорененная и в американской истории, и в классическом либерализме. Она должна быть реализована как для рабочих, так и в университетах. Есть, конечно, определенные вопросы, в которых демократическая прозрачность не нужна, где нужно сохранить приватность студента, я имею в виду, что есть ряд щекотливых вопросов, которые затрагивать не стоит, однако в том, что касается самого функционирования университета, я не вижу никаких причин, по которым прямое участие было бы не только легитимным, но и весьма полезным. У меня на кафедре, например, представители студентов уже на протяжении сорока лет участвуют во всех заседаниях, что, кстати, весьма полезно.

О совместном управлении и рабочем контроле

Университет — это, вероятно, тот социальный институт нашего общества, который ближе всех прочих стоит к демократическому рабочему контролю. На факультете, например, это в принципе нормальная практика, когда, по крайней мере, штатные преподаватели могут самостоятельно определять большую часть своей работы: чему и когда именно они намерены учить, как составить учебный план и т.д. Большая часть решений, касающихся непосредственной работы, тоже принимается самими штатными преподавателями. Преподавательский состав может рекомендовать принять кого-либо в штат, хотя кандидатуру могут и отклонить (либо декан, либо президент, либо члены попечительского совета, либо законодательного органа). И хотя своим правом отклонить кандидатуру пользуются они не часто, но иногда и такое случается. Всё это часть той базовой структуры, которая (хотя и существовала всегда) раньше вызывала гораздо меньше проблем, когда преподавательский состав не был наделен административными функциями, а саму администрацию в принципе можно было отозвать. При представительской системе вам нужен тот, кто будет исполнять административную работу, но те, кем он управляет, должны иметь право отзыва. И этот принцип все чаще и чаще нарушается. Становится все больше и больше профессиональных администраторов — слой за слоем, — все большее количество административных должностей становятся неподотчетными преподавательскому составу. Я уже упоминал о книге Бенджамина Гинзберга, который детально описывает, как этот принцип работает в тех университетах, которые он изучал: университет Джонса Хопкинса, Корнельский университет и еще пара других.

А тем временем сам преподавательский состав все более низводится до категории временных работников, у которых фактически нет никакой социальной защиты, а возможности быть принятыми в штат — практически нет. Я, например, лично знаю некоторых лекторов — лекции они читают постоянно, но тем не менее, в штат их не зачисляют — они должны каждый год вновь подавать заявление, чтобы их опять назначили лекторами. Нельзя допускать, чтобы такая практика применялась. Что же касается аспирантов, то в данном случае такая практика институциолизирована — им не позволяют стать частью того аппарата, который принимает решения, на них не распространяются гарантии занятости, а это лишь усиливает проблему. И я считаю, что и обслуживающий персонал должен участвовать в процессе принятия решения, поскольку они тоже являются частью университета. Иными словами, много проблем, которые надо решать, но в данном случае я хочу, чтобы вы поняли, почему мы сталкиваемся с такими тенденциями развития. Они являются частью процесса навязывания определенной бизнес-модели всем аспектам нашей жизни. Это неолиберальная идеология, под воздействием которой весь мир живет вот уже 40 лет. Она весьма пагубно сказывается на людях, однако сопротивление ей все же имеет место. И здесь следует отметить, что двум частям нашего мира, по крайней мере, хоть в какой-то степени удалось избежать ее воздействия. Я имею в виду Восточную Азию, где эта идеология так и не была принята, и Южную Америку в последние 15 лет.

О якобы необходимой «гибкости»

«Гибкость» — термин, хорошо знакомый промышленным рабочим. Так называемая «трудовая реформа» отчасти оправдывается необходимостью большей «гибкости», то есть облегчения процесса найма и увольнения рабочих. И, опять же, это лишь способ обеспечить максимизацию прибыли и контроля. Предполагается, что «гибкость» это тоже нечто хорошее, как и «большая социальная незащищенность» рабочих. Однако давайте обратим внимание сейчас не на промышленность, где действует тот же принцип, а на университеты. И здесь подобная практика не имеет оправданий. Возьмем, например, недобор студентов. Проблема вроде бы не большая. Одна из моих дочерей преподает в университете. И вот она звонила мне как-то вечером и сказала, что с нее сняли преподавательскую нагрузку, потому что был недобор на курс, которые ей ранее было предложено вести. Ладно, ничего страшного, можно сменить расписание, можно вести другой курс, взять дополнительную группу или что-то вроде того. Людей нельзя выбрасывать или лишать гарантий лишь из-за периодических изменений количества студентов, записавшихся на курс. Есть ведь масса вариантов решения таких вот ситуаций. Сама идея о том, что труд должен соответствовать такому условию, как «гибкость» — является очередной стандартной техникой контроля и господства. Почему бы не заявить тогда, что и членов администрации можно выбросить, если в этом семестре им особо делать нечего? Или членов попечительского совета? Аналогичным образом это касается и топ-менеджмента на производстве: если уж труд должен быть «гибким», то как тогда насчет менеджмента? Ведь многие из них либо бесполезны, либо даже вредят — так почему бы от них не избавиться? И можно продолжать дальше.

Возьмем, например, некоторые новостные заголовки за последнее время: Джэми Даймону, директору банка JP Morgan Chase, только что была повышена зарплата почти вдвое — как бы в благодарность за то, что он спас банк от уголовного разбирательства, в результате которого менеджмент данного банка мог целиком отправиться в тюрьму, а он вот отделался всего лишь 20-миллиардным штрафом за уголовно-наказуемую деятельность. Поэтому я и считаю, что если избавиться от кое-кого, то это будет весьма полезно для экономики.

Но ведь когда говорят о «трудовой реформе», то совсем не это имеют в виду. Страдать должны рабочие, по их мнению. Они должны страдать от незащищенности, неуверенности в завтрашнем дне — от того, что не будут знать, где же им завтра взять кусок хлеба. Следовательно, они будут дисциплинированными и послушными, а о своих правах спрашивать более не будут. Именно так ведь действует система тирании, а мир бизнеса это и есть система тирании. Когда эта система навязывается в университетах, то вы видите, что она отражает те же самые идеи. И это не должно быть какой-либо тайной.

О целях образования

Дебаты о целях образования восходят еще к эпохе Просвещения — именно тогда вопросы о высшем образовании, о массовом образовании (а не только об образовании для духовенства и аристократии) были поставлены всерьез. На протяжении XVIII-XIX веков обсуждались преимущественно две модели. И обсуждались они на основе определенных образных представлений. Кто-то представлял себе образование в виде сосуда, заполненного водой. Сегодня мы называем этот принцип «обучать на прохождение теста»: вы заливаете воду в сосуд, а затем сосуд изливает назад эту воду. Да, сосуд получается дырявый — и это на своем школьном опыте знает практически каждый — вы просто заучиваете неинтересный материал перед самим экзаменом (только чтобы его сдать), а через неделю вообще забываете, что это вообще был за предмет. «Модель сосуда» в наши дни еще называется «не оставить ни единого ребенка в стороне», «обучить для прохождения теста», «гонка к вершине» — называть можно этот принцип по-всякому. В университетах применялся тот же принцип. И мыслители эпохи «Просвещения» выступали против такой модели.

Другую модель можно условно охарактеризовать как проведение общей базовой линии, которой ученик в ходе обучения будет следовать — каждый по-своему — иногда по своей инициативе, иногда отклоняясь, иногда решая затем идти куда-либо в другую сторону, иногда задавая вопросы. Проведение такой линии в определенной степени предполагает навязывание некой общей структуры. Поэтому образовательная программа — какой бы она ни была (допустим, курс физики) — не включает всё, что угодно, здесь есть определенная структура. Цель данной модели — дать ученику возможность научиться исследовать, творить, придумывать нечто новое, оспаривать, это и есть образование. Один из ныне всемирно известных физиков рассказывал, что на первом курсе, когда его спрашивали «чем мы закроем этот семестр?», он отвечал: «не важно чем мы его закроем — важно, что мы для себя откроем».

Вы должны обрести саму способность (как и уверенность в своих силах) оспаривать, творить, придумывать новое — именно так вы обучаетесь. Именно так вы усваиваете материал и можете затем двигаться дальше. Обучение это не есть накопление некой установленной массы фактов, которые вы затем сможете вписать в ответах на тесты и забыть на следующий же день.

Это и есть две принципиально разные модели образования. Идеалом «Просвещения» была вторая модель, и, думаю, что мы должны стремиться к реализации именно этой модели. Это и есть настоящее образование — от детского сада до аспирантуры. В действительности есть ряд такого рода программ для детских садов, и очень даже хороших программ.

О любви к преподаванию

Мы, конечно же, хотим, чтобы все — и преподаватели, и студенты — в ходе обучения и преподавания получали удовольствие, радовались, оспаривали догмы; хотим, чтобы сам процесс действительно волновал их — и я думаю, что реализовать это не так уж и трудно. Даже малые дети это уже люди любознательные и творческие, они действительно желают познать окружающий мир и предметы вокруг, и если эту любознательность не выбить у человека из головы, то она пребудет с ним на всю оставшуюся жизнь. Если у вас есть возможности удовлетворять свое любопытство и сохранять любознательность, то это будет одной из наибольших радостей вашей жизни. И это касается в равной степени всех: будь вы хоть физиком-исследователем, хоть плотником — вы пытаетесь создать нечто ценное, вы сталкиваетесь с проблемой и решаете ее. Думаю, что именно это и делает саму работу такой, что вы сами ее хотите делать — вы ее делаете, даже если совершенно не обязаны. В нормально функционирующем университете вы встретите людей, которые работают там всё свое время просто потому, что они любят свою работу; просто потому что они хотят это делать; потому что им предоставлены для этого возможности, у них есть необходимые ресурсы; потому что там им дают свободу и независимость для творчества. А чего же еще можно желать? Они любят делать то, что делают. И, опять же, этот принцип можно применять на всех уровнях.

Думаю, что стоит подумать об образных и творческих образовательных программах и их развитии на разных уровнях образовательной системы. Вот, например, мне кто-то недавно рассказывал на днях об одной программе, которую применяют в средней школе. Ученикам просто задают вопрос: как может комар летать во время дождя? И, если подумать, то это действительно трудный вопрос. Ведь если человека ударит соразмерная с ним «капля», причем, с соразмерной силой, то человека она просто расплющит. Так почему же дождевая капля не разбивает комара? И как он может вообще летать под дождем? Если вы задумаетесь над этим вопросом (действительно нелегким вопросом), то вам придется углубиться в математику, физику и биологию. Такого рода вопросы и стимулируют поиски ответа. Именно таким и должно быть образование на каждом уровне вплоть до детского сада (в буквальном смысле). Есть образовательные программы для детских садов, где детям, например, раздают набор различных мелких предметов: камушки, ракушки, семечки и тому подобное. Потом детей просят выбрать из всего этого набора, скажем, семечки. И процесс решения задачи начинается, так сказать, с «научной конференции» — дети переговариваются друг с другом, пытаясь определить, что же из всего этого семечки.

Воспитатель, конечно, направляет детей, но смысл заключается в том, чтобы дети самостоятельно подумали и разобрались. Через какое-то время дети, испробовав разные варианты, экспериментируя, начинают определять семечки. Затем каждому ребенку дают увеличительное стекло, и при помощи воспитателя ребенок раскалывает семечку, чтобы посмотреть, что внутри — и обнаруживает там зародыш растения — то, что может прорасти. Так дети учатся — это действительно так и происходит — они учатся не только определять семечки, не только узнают, как произрастает растение, но они одновременно учатся и тому, как открывать для себя неизвестное. Они познают радость открытия, радость творчества, именно она и будет вести человека уже самостоятельно, за пределами школьного класса или университетской аудитории. Всё то же самое касается и образования на всех уровнях, вплоть до аспирантуры. Вы же не рассчитываете, что на нормальном семинаре для аспирантов ваши слова будут просто копироваться, а затем повторяться слово в слово. Вы ведь ожидаете, что теперь уже вам укажут, где вы ошиблись, рассчитываете услышать новые идеи, новые вопросы или варианты решения проблемы, которые до сих пор не рассматривались. Именно это есть настоящее образование, причем на всех уровнях. Именно такой подход следует всячески поощрять. Это и должно быть целью образования. Образование это не есть вливание в чью-то голову определенной информации, которая затем оттуда вытечет. Образование — это предоставление самой возможности стать творческим независимым человеком, которого способна волновать сама радость открытий, созидания и творчества, на каком бы уровне, в какой бы области его интересы ни находились.

Об использовании корпоративной риторики против корпораций

Это вроде бы как поставить вопрос таким образом: как нужно убедить самого рабовладельца в том, что люди не должны быть рабами. На моральный вопрос такого уровня достаточно сложно найти ответы. Мы люди, обладающие правами человека. Это хорошо для самого индивидуума, хорошо для общества и даже для экономики (в узком смысле) это хорошо, если люди креативны, независимы и свободны. Каждый оказывается в выигрыше, если люди способны принимать участие, контролировать собственную судьбу, сотрудничать друг с другом. Это, может быть, и не максимизирует прибыль и не усилит господство, но почему нас вообще должны волновать такого рода ценности?

Советы по организации профсоюзов внештатных преподавателей

Вы сами знаете, причем гораздо лучше меня, что нужно делать и с какими именно проблемами вам доводится сталкиваться. Не позволяйте себя запугать, не бойтесь и признайте, что будущее может быть в наших руках, если мы сами захотим взять его в свои руки.

Опубликовано: 04.04.2014 4 743

Источник: Counterpunch

Перевод: Дмитрий Колесник

Об авторе: Ноам Хомский

Всемирно известный политический деятель, писатель и профессор лингвистики Массачусетского технологического университета.

Подписаться на:

Комментарии (Atom)

Избранное сообщение

Онтокритика как социограмотность и социопрофесионализм

Онтокритика как социограмотность и социопрофесионализм

Популярные сообщения

-

Все хотят УСПЕХА. Ещё больше люди хотят ГАРАНТИРОВАННОГО успеха. Никто не хочет знать и не хочет обучать(ся) единственному СЕКРЕТУ, дейст...

-

Андрей Ростовцев: «Прохиндеи с фальшивыми диссертациями» В России появились тысячи фальшивых учёных-экспертов, что самым неблагоприятны...

-

Понравилось мне раскрывать секреты — « Секрет гарантированного успеха » прочитали уже 50 тысяч человек. Задумался я после такого внимания: ...

-

Онтологическая основа критического мышления, или Как убить обман Сегодня отовсюду звучит словосочетание критическое мышл...

-

Нашёл чудесный сайт: «How Karl Popper Has Made a Difference in Our Lives. Testimonies from the five continents» (Как Карл Поппер изменил наш...

-

Автор: Евгений Белошицкий — http://pkmateur.blogspot.com/2009/05/visual-understanding-environment.html См. также: Онтограф...

-

«Три первородных должнотраха» — так я решил перевести The Three Majors Musts , заголовок текста про три главных иррациональных верования, к...

-

Обнаруживаю сегодня, что «самый известный среди психологов писатель» Н. Козлов приглашает народ на свой тренинг « Логический анализ текста ...

-

Черниговская и её научпоп https://vk.com/@g_equality-chernigovskaya-i-ee-nauchpop Мы несколько раз сталкивались с просьбами написат...